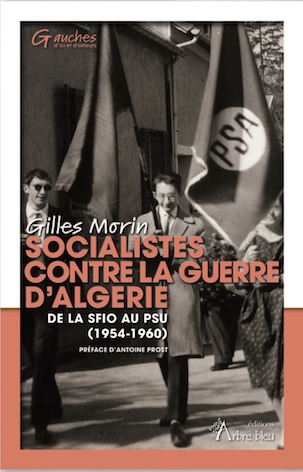

En janvier 1956, le PS SFIO et ses alliés du Front républicain remportaient les élections législatives, avec l’objectif annoncé de mettre fin à la guerre « imbécile et sans issue » que menait la droite en Algérie. Quelques mois après, ils envoyaient tous les jeunes du contingent combattre dans les djebels, et lançaient une désastreuse expédition contre l’Égypte. Ce retournement hâta la fin de la IVe République et provoqua une crise au sein de la SFIO. (a/s de Gilles Morin, Socialistes contre la guerre d’Algérie. De la SFIO au PSU (1954-1960), préface d’Antoine Prost, postface de Jean-François Kesler et Jean-François Merle, Nancy, L’Arbre bleu, coll. Gauches d’hier et d’aujourd’hui, 2024, 636p, 35€)

C’est cette crise que nous retrace Gilles Morin en publiant sa thèse de doctorat soutenue voici plus de trente ans, dans laquelle il avait accumulé un nombre impressionnant de témoignages de premier plan, tout en dépouillant une quantité astronomique de documents. Une véritable somme. Un ouvrage dont l’intérêt ne se dément jamais, d’une grande utilité pour qui veut découvrir – ou redécouvrir – ce que fut la gauche socialiste à cette époque décisive.

La question coloniale et l’Algérie

Avouons-le : sur le long terme, les socialistes ne furent guère à l’aise dans la politique de décolonisation. En bons héritiers des Lumières, ils estimaient de leur devoir de transmettre les bienfaits du progrès à des populations déshéritées, et souvent affreusement exploitées par leurs féodaux. La finalité, c’était l’émancipation des individus, plus que celles des peuples ; l’objectif était l’assimilation, plus que l’indépendance. Ils se défiaient des tentations d’un nationalisme porteur de plus de péril que d’espérance. Pour les dirigeants de la SFIO, les promesses faites aux Algériens en 1936 et 1947 n’avaient pas été tenues, et il suffirait sans doute d’appliquer d’importantes réformes d’ordre économique et social en assurant la loyauté des scrutins, pour rétablir l’ordre. D’où le triptyque proposé par le gouvernement Mollet : cessez le feu-élections-négociations.

Mais très vite, des craquements se firent entendre. Sur le terrain, c’est l’Armée qui imposait sa loi, et il courait de détestables rumeurs d’exécutions sommaires et de tortures. C’est sur ce refus de cautionner l’inadmissible qu’une minorité se constitua, exigeant que la lumière soit faite, que la lutte soit menée sur deux fronts, contre les « fellaghas » certes, mais aussi contre les ultras européens, et que soit entamée dès maintenant une négociation « sans exclusive ». Au conseil national de juin 1956, le texte de ces minoritaires recueillit 7 % des mandats.

Les minoritaires

À première vue, ces derniers auraient dû progresser rapidement. D’abord, compte tenu de la qualité de leurs représentants : Daniel Mayer, Alain Savary, Robert Verdier, Oreste Rosenfeld, André Philip… D’autre part, l’environnement était favorable. La puissante Fédération de l’Éducation nationale – plus proche des messalistes que du FLN –, la Ligue des Droits de l’homme, l’UNEF, très implantée alors chez les étudiants et vent debout contre la prétendue « pacification », étaient sur la même longueur d’onde que les minoritaires socialistes. Et des fautes majeures, comme la campagne d’Égypte ou le détournement de l’avion transportant les leaders du FLN, accentuaient les fractures.

Pourtant, jamais les minoritaires ne purent s’imposer. Ils ne dépassèrent que rarement le tiers des suffrages Le problème, c’est que, voulant éviter l’accusation de fractionnisme, ils en restèrent essentiellement au niveau parlementaire, et ne surent pas rallier cette masse d’inorganisés, qui refusaient à la fois la politique algérienne de la SFIO et le soutien des communistes à l’écrasement de la Révolution hongroise. Et puis, ils formaient un ensemble très hétérogène, les uns ayant une approche plus marxiste, alors que d’autres avaient plutôt une réaction « dreyfusarde », condamnant surtout les excès de la répression. En fait, les minoritaires n’apportaient pas une solution de rechange, et n’auraient pu le faire tant qu’il n’était pas question de réaliser l’union de la gauche. En face, Guy Mollet savait fort bien faire vibrer la corde du « patriotisme de parti », de la camaraderie socialiste, lui, le militant viscéral, restant très proche du terreau des adhérents de base, bénéficiant de la persistance d’une solidarité sentimentale, forgée, pour certains, dans les épreuves de la Résistance.

Du PSA au PSU

En mai 1958, le ralliement de Guy Mollet à de Gaulle provoqua la scission. On remarquera que les affrontements étaient nés du problème algérien, mais que c’est sur une question institutionnelle et une divergence de stratégie de politique intérieure que s’effectua le divorce.

Le PSA ne vécut qu’une vingtaine de mois, avant la fusion avec l’UGS pour aboutir au PSU. Dans un premier temps, les résultats de l’opération purent paraitre décevants. Les effectifs du nouveau parti ne représentaient que quelques milliers de militants, essentiellement des cadres et des fonctionnaires venant surtout d’Île-de-France. Mais une deuxième vague scissionniste vint un peu grossir les rangs, d’autant plus qu’elle fut accompagnée par la venue de Pierre Mendès France. Avec 10 000 adhérents, le PSU compta le plus fort effectif que put réunir un parti se réclamant du socialisme dans une gauche traditionnellement structurée par le PC et la SFIO.

Durant cette courte période, le PSA marqua une évolution. Il se mit à accepter, pas à pas, l’idée d’une indépendance inévitable, mais resta intransigeant sur l’exigence d’obtenir des garanties pour les Européens et les minorités algériennes. Il s’engagea résolument dans la bataille suscitée par les lois Debré et ne cessa d’affirmer son opposition à toute notion de pouvoir personnel. Face à une SFIO ankylosée, il sut amorcer, même timidement, une réflexion sur l’adaptation du socialisme à la modernité, attirer des jeunes, et contribua, par sa fusion avec l’UGS, à ouvrir l’entrée du socialisme à un certain nombre de militants chrétiens. Il fut, en tout cas, un ferment actif de ce Parti socialiste qui devait naitre, une décennie plus tard, à Épinay.

Claude Dupont

L’ours 539, janvier-février 2025