Le coup d’État au Chili a profondément marqué la gauche française. La transition vers la démocratie au début des années 1990 s’est accompagnée de nombreux débats dans la société chilienne sur l’analyse de la dictature et sur la « réconciliation ». Jean Mendelson, ancien ambassadeur, et qui fut premier secrétaire à l’ambassade de France au Chili dans les années 1980, revient sur ses enjeux d’histoire et de mémoire qui secouent la société chilienne.

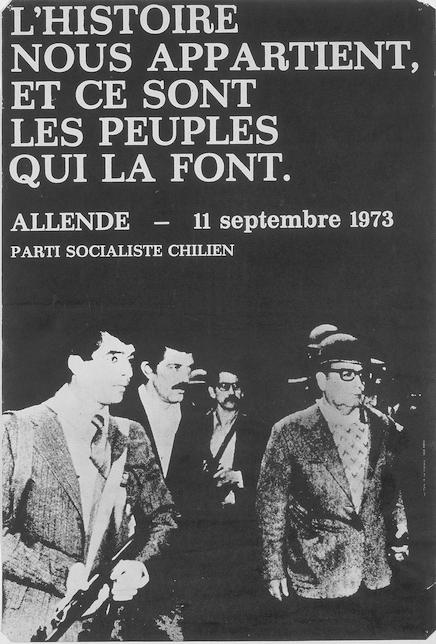

S’il était besoin d’une preuve que le cinquantenaire du coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili se commémore dans la tension et que la mémoire du putsch pèse dans les réalités chiliennes d’aujourd’hui, la démission du journaliste et écrivain Patricio Fernández, qui avait été désigné par le président Boric à la tête de la commission de commémoration, en fournit l’illustration la plus parfaite. Par une intervention d’apparence pourtant anodine, au cours d’un entretien à deux mois de l’anniversaire du coup d’État, Patricio Fernández a provoqué une crise au sein de la coalition gouvernementale, en déclarant : « Les historiens et les politologues pourront toujours discuter sur les événements qui ont abouti au putsch ; mais ce sur quoi nous pourrions essayer de nous mettre tous d’accord, c’est sur les événements postérieurs au coup d’État, qui sont inacceptables pour tout pacte de civilisation ».

Cette phrase a causé une commotion politique telle que Fernández a préféré renoncer à sa mission.

Comment analyser le coup d’État ?

Anodine, cette phrase ? Vue de France, elle semblerait pouvoir être signée par n’importe qui – sauf à vouloir considérer que le gouvernement de l’Unité populaire et Salvador Allende lui-même seraient, par principe, exempts de toute critique ; le comportement héroïque d’une figure de l’histoire n’interdit évidemment pas tout examen historique de son action. Mais, au Chili, la phrase de Patricio Fernández n’avait rien d’anodin. Car, en la lisant avec attention, on y trouvait d’une part l’affirmation du droit à la critique du gouvernement de Salvador Allende – la gauche chilienne, depuis longtemps, ne se refuse pas à l’examen critique de l’Unité populaire – et, d’autre part, une dénonciation des crimes de la dictature – même la droite ex pinochétiste reconnaît ces crimes –, en s’efforçant de « contextualiser » le régime militaire pour s’en ôter les stigmates. Mais, à côté de ces deux affirmations d’évidence, la phrase incriminée faisait silence sur le coup d’État lui-même, sur ce 11 septembre dont Patricio Fernández était chargé de préparer la commémoration. Ce silence assourdissant laissait ouvertes deux questions : doit-on englober le 11 septembre 1973 dans l’examen critique légitime de l’Unité populaire ? le coup d’État peut-il être distingué des « inacceptables événements postérieurs » ? Une telle impasse ne pouvait passer inaperçue.

Fût-ce à l’aune des pronunciamientos auxquels l’Amérique latine était habituée (mais pas le Chili), ce coup d’État sortait de l’ordinaire en raison de sa brutalité extrême qu’illustrent un bombardement inédit par l’aviation du palais présidentiel et même de la résidence privée du président, et les assassinats de ce 11 septembre et des années qui l’ont suivi. Pourtant, cinquante ans plus tard, on constate que le Chili n’a toujours pas su se défaire de la Constitution léguée par la dictature, qu’un candidat d’extrême droite se réclamant ouvertement de Pinochet a pu obtenir 44 % des suffrages à la dernière élection présidentielle, et que, selon toutes les récentes enquêtes d’opinion, plus d’un tiers de la population chilienne donne raison aux putschistes. Le simple fait que cet anniversaire demeure sujet à polémique est révélateur de la blessure non cicatrisée que représentent, dans le Chili d’aujourd’hui, à la fois le coup d’État et les dix-sept années de dictature.

Commémorer : une mémoire clivée

Car telle est bien la réalité du Chili d’aujourd’hui ; elle rappelle que la commémoration du 11 septembre 1973 n’a rien d’un exercice consensuel, mais est un événement hautement politique. Si la commémoration de certains grands événements de l’histoire a pu rencontrer une forme de consensus n’excluant d’ailleurs pas la vivacité des débats historiques (un exemple type : le bicentenaire de la Révolution française), celle du coup d’État est loin de faire l’unanimité dans la mémoire collective du Chili, bien que les historiens de tous bords ne discutent guère de faits dont la matérialité n’est plus contestée. Le 11 septembre et les dix-sept ans de dictature – que Patricio Fernández a semblé tenter de dissocier du coup d’État lui-même – continuent aujourd’hui de séparer la politique chilienne en deux camps opposés.

Profitant de l’émergence récente de l’extrême droite, la droite ex pinochétiste, devenue ainsi « modérée » (elle se proclame du « centre-droit ») se sent moins contrainte de tempérer ses efforts d’explication du coup d’État, lesquels tendent presque toujours à le justifier. Si elle a renoncé à mettre en avant les prétextes qui, pendant des années, ont été les siens pour légitimer les putschistes (l’imaginaire présence de militaires cubains, la menace d’une « dictature marxiste » à venir, etc.), elle se contente d’insister sur le désordre voire le chaos vécus par le Chili – tout se refusant à évoquer, encore moins à regretter, la part pourtant attestée qu’elle-même a prise dans l’établissement de ce chaos. C’est le choix opposé qu’a fait la gauche chilienne, qui a depuis longtemps accepté de faire l’examen critique des trois années de la présidence d’Allende, quitte à ce que certains de ses courants dénoncent ce qu’ils qualifient parfois d’« exercice d’autoflagellation » : dans son ensemble, la gauche admet sa part de responsabilité dans l’atmosphère de polarisation extrême vécue par le pays, alimentée par les discours et les comportements de certains courants qui se situaient en dehors du gouvernement, et même au sein du propre parti du président (le Parti socialiste), alors que les classes populaires vivaient une sorte d’exaltation permanente dans l’attente d’une révolution sociale, tandis que les possédants et une grande partie des classes moyennes ressentaient une profonde angoisse, une « peur sociale » de plus en plus irrépressible.

L’absence du rôle des États-Unis dans le débat

Dans ce débat mémoriel et historique en cours, il est significatif que le rôle des États-Unis soit rarement évoqué, alors que l’ingérence américaine avait été pendant l’Unité populaire un thème central du discours de la gauche et que la réalité de cette ingérence n’est plus mise en question, surtout depuis la publication, dès 1976, du rapport de la commission sénatoriale des États-Unis présidée par le sénateur Frank Church1, puis celle des documents diplomatiques américains en 20142. Ces publications ont confirmé ce qui était su depuis longtemps, à défaut d’en connaître certains détails : dès l’élection présidentielle de 1964, la CIA avait massivement financé la campagne d’Eduardo Frei Montalva et de son parti démocrate-chrétien contre Salvador Allende, battu au terme d’une campagne atypique (la droite, qui gouvernait depuis l’élection de 1958, avait préféré ne pas présenter de candidat pour assurer la défaite d’Allende), et la volonté de Washington de détruire l’Unité populaire n’a pas attendu l’élection d’Allende : le démontre l’assassinat du commandant en chef de l’armée de terre, le général légaliste René Schneider. Pendant les 34 mois de la présidence d’Allende, cette volonté américaine ne s’est pas démentie, illustrée par la directive de Nixon à son administration, visant à « faire hurler l’économie chilienne ». Or, cette dimension extérieure est souvent absente dans les controverses historiques du cinquantenaire ; les polémiques qui s’étalent dans la presse écrite et sur les ondes peuvent donner parfois une impression irréelle, tant elles ignorent fréquemment le contexte international de guerre froide et l’action des Etats-Unis – comme si, en 1973, le Chili était seul, et qu’il était l’unique responsable de son destin.

L’importance de la question constitutionnelle

Si l’on excepte cet aspect non négligeable, aussi lourd que parfaitement documenté mais souvent passé sous silence, la controverse historique demeure encore à fleur de peau. Mais elle dépasse le seul aspect historique, tant elle traduit la profondeur de l’imprégnation des années Pinochet dans la vie politique, économique et sociale du Chili d’aujourd’hui. Ce n’est pas un hasard si le débat constitutionnel a occupé une place majeure depuis des années : la Constitution héritée de la dictature avait certes connu le « nettoyage » de certains de ses aspects les plus aberrants, notamment sous le mandat de Ricardo Lagos, mais l’essence même de ce texte, idéologiquement marqué par les thèses des Chicago Boys, demeurait intouchable. Lorsqu’en 2015, à la fin de son deuxième mandat, Michelle Bachelet était parvenue à présenter un projet de nouveau texte constitutionnel, son successeur de droite, Sebastián Piñera, s’était aussitôt empressé de l’enterrer – jusqu’à ce que la rébellion sociale de 2019 le contraigne à emprunter l’unique porte de sortie que lui proposait celui qui, porté par la vague issue de ce soulèvement, devait remporter l’élection présidentielle de 2021, Gabriel Boric : la droite dut accepter de convoquer un référendum qui aboutit à un vote largement majoritaire en faveur de l’abolition de la constitution de 1980.

D’apparence juridique et politique, la question constitutionnelle a aussi un aspect économique et social majeur, en raison du contenu de la Constitution de l’ère Pinochet, qui enserre nombre de services et de biens publics dans le domaine privé. Les limites de l’action publique ligotée par ces interdits économiques à valeur constitutionnelle, d’une part, et les débats sur les responsabilités historiques, d’autre part, sont loin d’être les seuls legs du coup d’État et du régime qu’il a institué. Ainsi, le bouleversement économique vécu par le Chili sous la direction des Chicago Boys a, entre autres effets, conduit à une marchandisation de la culture et de l’éducation dans un pays qui s’enorgueillissait de sa vitalité culturelle et de la qualité de son enseignement public. Autre illustration du caractère vivant de l’héritage du 11 septembre 1973 : la recherche inlassable des « disparus » par les familles des victimes de la dictature rappelle que les brûlures héritées de ces dix-sept années (septembre 1973-mars 1990) sont loin d’être cicatrisées. Il n’est pas jusqu’au sort réservé aux grands criminels tardivement jugés et toujours emprisonnés, qui ne surgisse régulièrement dans la vie politique chilienne : l’existence de ces quelques rares condamnés – qui bénéficient d’un emprisonnement aussi original que privilégié, dans des conditions sans commune mesure avec celles que vivent les délinquants « ordinaires » – rappelle que la plupart des criminels sont parvenus à éviter tout jugement, à commencer le premier d’entre eux, Pinochet lui-même.

Composer avec le traumatisme du 11 septembre 1973

Aujourd’hui, le coup d’État du 11 septembre 1973 et l’héritage du régime militaire qui en est issu demeurent donc des points de clivage autour desquels se structure, pour une large part, la vie politique au Chili, un demi-siècle après le putsch. À titre de comparaison, dans la France des années 1990, le vote du 10 juillet 1940 à Vichy et le régime de l’État français avaient beau rester « un passé qui ne passe pas », selon l’expression d’Henry Rousso, ils étaient loin de constituer les éléments centraux du débat politique. À la différence de Pétain et de Laval, Pinochet a laissé derrière lui un héritage juridique, idéologique et économique qui est toujours en place : ses actes constitutionnels, ses lois et règlements n’ont, contrairement à ceux de l’État français, jamais été déclarés « nuls et non avenus ». Cette situation est liée à la forme qu’a prise ce qu’on a appelé « la transition chilienne à la démocratie » ; dans la France de 1990 ou 1994, Vichy était un objet de controverse historique, alors que, dans le Chili de 2023, le 11 septembre 1973 reste un sujet actif et vivant de politique intérieure.

Le Chili est pourtant revenu depuis plus de trente ans à une vie démocratique que presque personne ne conteste, mais c’est une démocratie qui doit continuer de composer avec le traumatisme du coup d’État – et avec l’héritage de la dictature née le 11 septembre 1973.

Jean Mendelson

1 – Senate, Foreign and military intelligence, U.S. Government Printing Office, Washington, 1976.

2 – U.S. Department of State, Office of the Historian, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume XXI, Chile, 1969–1973, United States Government Printing Office, Washington, 2014.

Article paru dans L’ours 531 septembre-octobre 2023