« Rolihlahla », « Madiba » « Dalibhunga » : toute la destinée de Mandela tient dans ses trois noms. Fabrice d’Almeida interroge dans un récent que sais-je ? les combats exceptionnels d’un homme qui passa de la prison à la présidence de l’Afrique du Sud. Un récent documentaire sur Le procès de Mandela et des autres ouvert en 1963 lui redonne la parole. A propos du livre de Fabrice d’Almeida, Nelson Mandela, Puf, Que sais-je ?, 2018, 127p, 9€ (article à paraître dans L’OURS 482, novembre 2018, page 7) et du documentaire Le Procès de Mandela et des autres.

« Rolihlahla », « Madiba » « Dalibhunga » : toute la destinée de Mandela tient dans ses trois noms. Fabrice d’Almeida interroge dans un récent que sais-je ? les combats exceptionnels d’un homme qui passa de la prison à la présidence de l’Afrique du Sud. Un récent documentaire sur Le procès de Mandela et des autres ouvert en 1963 lui redonne la parole. A propos du livre de Fabrice d’Almeida, Nelson Mandela, Puf, Que sais-je ?, 2018, 127p, 9€ (article à paraître dans L’OURS 482, novembre 2018, page 7) et du documentaire Le Procès de Mandela et des autres.

L’institutrice qui choisit le prénom chrétien de Nelson pour son jeune élève avait-elle une intention symbolique ? Nul ne le sait. La question n’intéresse guère Fabrice d’Almeida qui préfère s’attarder sur la série des noms que la tradition bantoue lui a attribuée : « Rolihlahla » d’abord, nom de naissance qui peut se traduire par « l’agitateur », « Madiba » ensuite, son nom de clan, qui signifie « le réconciliateur » et enfin son « nom dans le monde des esprits » donné à l’occasion de son initiation par des maîtres qui avaient déjà une petite idée de la trempe de l’adolescent de seize ans, « Dalibhunga », le fondateur des Bhunga, soit le « fondateur de communauté ».

Toute la destinée de Mandela tient dans ces trois noms. Rolihlahla, le rebelle, après s’être opposé notamment à la tradition xhosa d’un mariage arrangé, entre rapidement dans la lutte contre l’État ségrégationniste sud-africain et, au début des années 1960, engage l’ANC dans la voie de la lutte armée. C’est le Mandela première manière en quelque sorte. Mais qui peut réapparaître sous l’habit du vieux sage comme lors du massacre de Boipatong, en juin 1994, quand il autorise les hommes de l’ANC à défendre le siège du parti par tous les moyens, y compris au prix du sang. Les deux autres noms se rapportent à la dernière période de sa vie, celle d’après l’emprisonnement : Madiba, le nom clanique, le nom affectueux, utilisé par les Sud-africains noirs, puis les Africains de tout le continent, est une pièce de l’icône, avec la haute stature émaciée et les cheveux blancs. Réconciliateur, c’est ce qu’il a voulu être dès sa sortie de prison, mais sans plier face à de Klerk soucieux de protéger les intérêts de la minorité blanche. Et fondateur de communauté, le père de la Nation arc-en-ciel l’est indéniablement quelle que soit la réalité qui s’y rattache. C’est d’ailleurs sous le nom de Dalibhunga, « le créateur de peuple », qu’il a été enterré dans le village de son enfance.

On le voit, il est, s’agissant de Mandela, difficile de démêler le réel du symbolique, de dégager la personne de son enveloppe iconique, tant la dimension historique du personnage est immense. Entré « dans l’étroit panthéon des grands hommes », il y tient une place singulière d’homme sans tache que rien ne vient remettre en cause. Il y a contribué, nous dit Fabrice d’Almeida bien en peine de lui compter « des erreurs », par la force de sa parole et le poids d’une autobiographie qui « a imposé sa version de l’histoire comme la plus vraie ». D’entrée l’historien nous fait part de la difficulté qu’il a eue à se dégager de cette emprise pour ne pas tomber dans l’hagiographie. À la lecture, on comprend le mal que ce spécialiste de l’iconographie s’est donné pour rendre au lecteur un Mandela simplement humain. Il y parvient souvent même si l’affection pour son sujet perce à chaque ligne.

Sa biographie est menée au grand galop. C’est la contrainte de la collection, et l’auteur déjà rompu à l’exercice s’y plie sans trop dépouiller son récit d’un contexte complexe fort utile aux étudiants de premières années auxquels l’ouvrage est destiné. F. G.

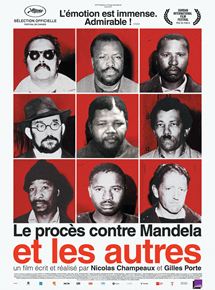

Nicolas Champeaux et Gilles Porte, Le procès de Mandela et des autres,

Du procès il ne reste que les voix. Celle douce, précieuse, avec ces inflexions retenues caractéristiques de la langue des anglophones sud-africains, du procureur général. Celles des avocats, George Bizos et Joel Joffe, celles des accusés, qui se présentent comme on les nomme, numéro 1, numéro 2, numéro 3… N’ayant rien à perdre, convaincus d’être condamnés à mort, les neuf dirigeants de l’ANC avaient décidé de faire de leur procès la tribune de leur combat.

Comment faire un film avec un tel matériau ? En posant un casque sur les oreilles des acteurs survivants et en les confrontant avec les enregistrements de leurs propres paroles. Les vieux messieurs s’écoutent et à cinquante-cinq ans de distance ne trouvent rien à redire à leurs déclarations d’alors. Militants toujours, ils expliquent comment la stratégie de défense s’est construite collectivement et, on le devine, dans la douleur, comme ce dut être le cas pour la décision de ne pas faire appel de la sentence quelle qu’elle serait. L’analyse n’empêche pas l’émotion, celle qui fait monter les larmes aux yeux de Denis Golberg se remémorant la séparation d’avec les siens.

L’autre excellente idée du film, c’est de pallier l’absence d’images d’archives par des images d’animation que l’on doit à Oerd van Cuijlenborg. Dans un strict noir et blanc, il donne corps aux voix et restitue la sombre atmosphère de l’apartheid. Face à la silhouette du procureur, à laquelle le dessin donne la dureté élégante qu’on entend dans sa voix mais aussi la dimension fantastique d’un immense oiseau de proie quand il étend ses manches dans une envolée oratoire, celles des prévenus, plus petites, sagement alignées, privées de gestuelle, collent impeccablement à l’intelligence pesée de leurs déclarations telles que les rendent les archives sonores.

Le film a été possible grâce à l’ « archéophone », invention d’un savant français, Henri Chamoux, qui a permis la lecture des enregistrements devenus inaudibles, et grâce au travail de l’INA qui les a restaurés et numérisés (les bandes-son réparées ont été remises par le président Hollande à son homologue, J Zuma lors d’une visite officielle en juillet 2016). Il a reçu le Prix du public au festival international du film de Durban. Ce public, on en aperçoit un petit échantillon dans le film. Des lycéens, des noirs, des blancs et des « autres », assis côte-à-côte, réunis dans l’écoute émue des vieux témoins, comme une illustration de la « nation arc-en-ciel » qu’ils avaient rêvée. Ultime clin d’oeil de l’histoire, les trois condamnés survivants, les trois résistants magnifiques, Andrew Mlangeni, le noir, Ahmed Kathrada l’ « indien » (qui pouvait être aussi Pedro le Portugais) et Denis Golberg, le juif, en sont aussi l’incarnation.

Françoise Gour