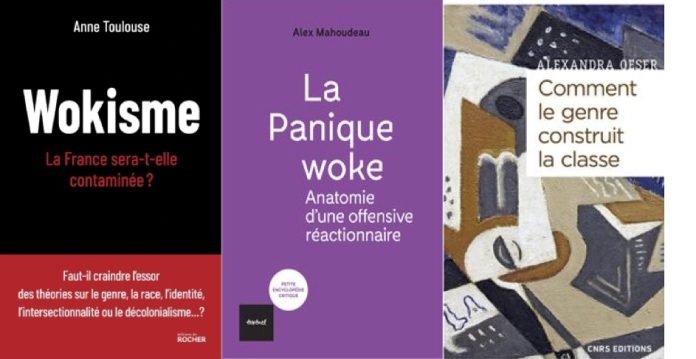

Deux pamphlets et une étude viennent participer aux débats sur la question de l’intersectionnalité et de la culture de la déconstruction. A propos de Anne Toulouse, Wokisme. La France sera-t-elle contaminée, Le Rocher, 2022, 198 p., 17,90 € ; Alex Mahoudeau, La panique woke. Anatomie d’une offensive réactionnaire, Textuel, 2022, 160 p., 16,90 € ; Alexandra Oeser, Comment le Genre construit la classe, CNRS éditions, 2022, 300 p., 24 €

Tous les auteurs s’accordent sur une chose, la terme woke n’est connu que d’une minorité de la population. Il signifie originellement « prendre conscience ». Avec humour, Alex Mahoudeau rappelle que lorsqu’il a écrit son livre, ses amis lui ont parlé des plats cuisinés.

Le premier est celui de la journaliste Anne Toulouse qui décortique le wokisme à partir de ce qui s’est passé aux Etats-Unis. Notons cependant que les termes du livre sont plus posés que ce que laisse entendre l’éditeur sur la couverture. Elle rappelle que le terme est apparu quand les Afros Américain.e.s puis les minorités sexuelles ont dénoncé les discriminations textuelles et verbales dont elles pouvaient être les victimes. Elles et ils ont cherché à interdire dans l’espace public ces expressions. Depuis quelques années, le terme a traversé l’Atlantique. Très vite, l’autrice monte en épingle quelques histoires pour rejeter cette notion tout en admettant l’intentionnalité positive de l’expression.

Alex Mahoudeau répond par anticipation. Il montre que le terme est surtout utilisé par la droite de l’échiquier politique – de l’ancien ministre de l’Education nationale jusqu’à une chaine d’information continue. Le mot commence à être utilisé et dénoncé dans ces milieux au tournant des années 2020 saisissant le prétexte du boycott et des interruptions de quelques conférences par quelques militants. Comme les « antiwokistes », l’auteur sombre dans le mélange et l’assimilation, voyant dans cette dénonciation l’héritage de la « contre révolution libérale » des années 1980. Il souligne cependant un élément central : le caractère totalement disproportionné des réactions qui finalement assimile toute remise en cause des logiques de domination à la culture woke pour sombrer dans « la moraline » (la bien-pensance), fort en vogue en raison des réseaux sociaux et des chaines d’information en continue.

Enfin, Alexandra Oeser dans un ouvrage à mi chemin entre militantisme et recherche universitaire poursuit son étude sur la fin des usines Molex à Villemur-sur-Tarn. Elle montre que les ouvrières ont été plus victimes des logiques de la mondialisation que les ouvriers, tout en soulignant qu’une partie du discours féministe a été récupéré par les milieux dirigeants pour le vider de son contenu. L’approche favorise l’analyse des deux côtés de la barrière sociale puisqu’elle s’est également penchée sur les dirigeants. Parallèlement, elle cherche à montrer que les différences sexuelles sont applicables à la crise de Molex et que le vocabulaire et les pratiques virilistes demeurent prégnantes, interrogeant par la même le vocabulaire et le sens des mots et des pratiques. Les hommes utilisent plus volontiers la force que les femmes. A vrai dire, il n’y rien de neuf à l’ombre des conflits sociaux, Michelle Perrot avait déjà souligné la question dans sa thèse en 1971… Mais, Alexandra Oeser pose aussi à sa manière la question de l’utilisation des termes dans l’espace public.

Ces ouvrages posent in fine une question : les tabous et les interdits sont-ils forcément néfastes ? Pour aller jusqu’au bout de tous les raisonnements faut-il autoriser les blagues antisémites ou laisser en place les statuts de Staline, puisqu’après tout cela fait aussi parti de la culture woke.

Sylvain Boulouque