C’est que du bonheur !, d’Alex Gangl, vu au Lavoir moderne parisien le 6 mars 2025.

Quelques mots sur un spectacle qui ne se joue plus actuellement à Paris mais y sera repris l’année prochaine, et qui mérite de retenir notre attention. Autant le dire tout de suite, il s’agit d’une pièce difficile par son sujet, relatif au drame du bébé secoué : histoire d’une famille, et particulièrement du père accusé de s’être rendu coupable d’avoir secoué son tout jeune fils, celui-ci étant très vite placé par décision de justice dans une famille d’accueil (avec tous ses travers). Une partie de l’action se déroule en milieu hospitalier et en milieu judiciaire, les désarrois de la mère et du père sont poignants, les rapports avec les services sociaux tendus ; l’issue (qu’on ne dévoilera pas) est inattendue, mais – quoique favorable aux parents, ce qui nous rasséréne – très dure aussi pour notre sensibilité.

Ces précautions formulées, il faut saluer la très belle écriture dramaturgique d’Alex Gangl, également metteur en scène assisté de Gwenda Guthwasser, dans une scénographie simple mais efficace. La présence du bébé est subtilement suggérée par un violon, le plus souvent plaintif pour des raisons que l’on comprend ; quelques moments chantés apaisent l’atmosphère. Et il faut souligner l’interprétation de tous les comédiens (en alternance) qui est tout à fait remarquable, de bout en bout et dans toutes les scènes.

Durée : 1 h 15. Le 12 juin 2025 à 20h Salle de la Cité à Rennes (10 Rue Saint-Louis, Rennes) pour clôturer le colloque du DPPER (Département du Partenariat avec les patients dans l’Enseignement et la Recherche) . Puis au Théâtre Douze (espace culturel Maurice Ravel, rue Maurice Ravel 75012 Paris) : du 12 février au 20 février 2026 (du 12 au14 à 20h30, le15 à 15h30, les 19 et 20 à 20h30)

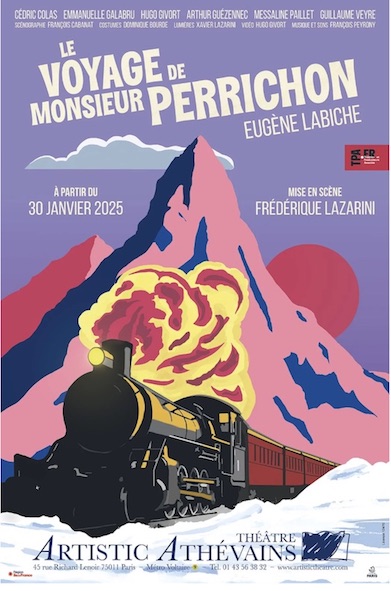

Le voyage de Monsieur Perrichon, d’Eugène Labiche, vu au théâtre Artistic Athévains (45 rue R. Lenoir, 75011), le 5 mars 2025.

Eugène Labiche (1815-1888) fut membre de l’Académie française, ce qu’on ne sait généralement pas de ce maître du vaudeville (173 pièces, 57 connues). Le vaudeville dont il est ici question (écrit et créé en 1860), Frédérique Lazarini, directrice de l’Artistic Athévains, et metteuse en scène, en a remarquablement saisi l’esprit et lui a donné un formidable tempo endiablé grâce à toute son équipe (comédiens et techniciens réunis). C’est tout à fait ce qui convient à une mécanique infernale d’événements et de répliques, portés à incandescence par la précision de la mise en scène et par la scénographie extrêmement inventive de François Cabanat. “Le Voyage de Monsieur Perrichon”, c’est l’histoire de deux duels : l’un oppose pacifiquement deux prétendants (Daniel, Arthur Guézennec, et Armand, Hugo Givort) à la main de la jeune Henriette Perrichon (Messaline Paillet), à l’occasion d’un voyage ferroviaire et d’un séjour au Mont-Blanc, puis du retour à la vie parisienne bourgeoise ; le père M. Perrichon (Cédric Colas) penche pour l’un et évidemment sa femme (Emmanuelle Galabru) pour l’autre : c’est l’intrigue vaudevillesque centrale, dont l’issue est indifférente tandis que les péripéties abracadabrantes qui s’accumulent, révélatrices de la personnalité très infatuée du riche commerçant Perrichon, sont l’essentiel. L’autre duel, qui devait mettre aux prises le vaniteux Perrichon et le non moins ridicule commandant Mathieu (Guillaume Veyre), à partir d’un commentaire sur une faute d’orthographe dans un livre d’or d’hôtel (!!), finit en queue de poisson. Les scènes s’enchaînent à toute vitesse, bénéficiant d’un dispositif ingénieux d’écrans qui pour une fois ne se contentent pas de reproduire des vidéos, mais permettent aux comédiens de réussir en live des incrustes très drôles sur fonds mobiles (ainsi scènes du train, de la chute en ski, de la conduite sur neige de la voiture, de la course en moto) …

Tout est au point dans ce spectacle qui nous ménage une respiration apaisante de rire et de vrai plaisir théâtral, bien nécessaire dans le contexte présent si pesant. Les mots de Labiche cinglent dans la bouche des comédiens, tous absolument excellents. Quelques intermèdes dansés sont les bienvenus, apportant sans démagogie (musique et sons de François Peyrony) une touche supplémentaire de burlesque. Les costumes très soignés dus à Dominique Bourde qualifient au mieux chaque personnage, le travail sur les lumières (Xavier Lazarini) concourt à la réussite de l’ensemble. Entre cent autres lieux communs, on ne résiste pas à : ” Je me suis toujours demandé pourquoi les Français, si spirituels chez eux, sont si bêtes en voyage !”

Durée: 1h30. Mardi 20h, mercredi 17 h, jeudi 19h, vendredi 20h30, samedi 17 h et 20h30, dimanche 15 h. Depuis le 30 janvier 2025

L’Exception et la règle, de Bertolt Brecht, vu au théâtre de l’Epée de bois (Cartoucherie) le 22 février 2025. Durée : 1h., jeudi, vendredi, samedi à 19 h, dimanche (14h. 30) jusqu’au 2 mars.

Bernard Sobel, un des derniers grands de la décentralisation théâtrale, directeur du CDN de Gennevilliers pendant quarante ans, peut actuellement bénéficier d’un vaste espace mis à disposition des artistes par la Mairie de Paris au 100 rue de Charenton. Il y fait travailler de jeunes élèves comédiens (Thélème Théâtre Ecole), qu’il a mis en scène, aux côtés de professionnels aguerris, dans L’Exception et la règle, petite forme écrite par Brecht en 1930. Aux jeunes, joliment unis de façon chorale, se répondant les uns les autres, revient l’exposé du récit (première partie du spectacle) : un riche marchand se rend pour affaires à Ourga, accompagné d’un guide qu’il finit par congédier, et d’un coolie qu’il maltraite très sévèrement, jusqu’à avoir peur de représailles de celui-ci. Au contraire, le coolie, dans un geste d’humanité, tend sa gourde au marchand qui, pris de panique, prend la gourde pour une pierre et tue le coolie.

Dans la deuxième partie, les six professionnels jouent le procès faisant suite à la plainte de la veuve pour meurtre gratuit. Brecht, en train de se convertir au marxisme, dénonce déjà ce qui s’appelle une justice de classe (dont il donnera maints autres exemples dans son oeuvre ultérieure) en montrant le déboutement sec de la veuve et l’acquittement du puissant marchand. Dans la très belle salle en pierre du théâtre de L’Epée de bois, cette (dé)monstration brechtienne est menée de manière extrêmement précise et rigoureuse par Sobel avec l’ensemble de sa troupe, à la fois regardant vers l’histoire tragique du XXe siècle et prévenant contre des répétitions contemporaines ou proches (“Le monde tel qu’il est, faut pas qu’on s’en contente”).

A noter qu’après la pièce de Brecht peut être vue dans la foulée La mort d’Empédocle d’Hölderlin (reprise d’une très belle mise en scène de Sobel et Michèle Raoul Davis, dont l’Ours a rendu compte dans son n° 526 de mars 2023).

Oblomov, de LM. Formentin d’après Ivan Gontcharov, vu au théâtre Essaïon (75004, Paris) le 15 février 2025. Durée : 1h 10. A voir les jeudi, vendredi, samedi à 21 h. du 15 février au 22 mars 2025.

Le personnage d’Oblomov appartient aux grandes figures de la littérature russe au même titre que l’Idiot, Raskolnikov ou Treplev, cela jusqu’à avoir donné naissance au substantif « oblomovisme » pour désigner refus de l’existence active et dénigrement de la vie « comme les autres », au profit d’une léthargie érigée en nouvel art de vivre et de ne pas se compromettre. Le roman de Gontcharov qui porte ce nom (1859) peut apparaître aussi bien comme un traité de procrastination que comme une variation sur les relations complexes maître-domestique, ou encore comme une dénonciation sous-jacente du parasitisme d’une aristocratie décadente à la fin de l’empire tsariste. LM. Formentin, auteur-adaptateur du substantiel roman, en a quant à lui réalisé une version courte, très réussie, pour la scène, où il tire l’interprétation plutôt du côté de la réflexion existentielle, Oblomov se livrant à une description critique percutante des fonctionnaires bureaucrates, ces affairés qui, tels des insectes, s’agitent pour rien, font les importants et les arrogants, et ne méritent que mépris de la part de qui a compris l’inanité de tout cela. Mais le tout de cette adaptation est sans cesse traversé d’un humour qui affleure dans nombre d’échanges entre le héros et son vieux valet (ambiguïté d’une relation, bien connue chez Tchekhov, qui oscille de la domination à la quasi-égalité entre les deux, voire aux leçons de sagesse adressées par le second au premier).

La mise en scène précise et délicate de Jacques Connort, dans le décor réaliste mais léger conçu par Jean-Christophe Choblet, et avec les beaux costumes dus à Hélène Foin-Coffe, est magnifiquement servie par deux comédiens, Yvan Varco, le domestique Zakhar, formidable, et le jeune Alexandre Chapelon, Oblomov, dont c’est le premier rôle, convaincant. À la fois il ne se passe rien puisque Oblomov est presque constamment allongé dans son lit, refusant toute action et disant ne trouver apaisement que dans le sommeil, et en même temps le spectateur est sans cesse tenu en alerte par le brio du dialogue, zigzaguant d’un sujet l’autre avec quelques pointes de gravité. On relèvera à cet égard deux scènes exceptionnelles où Zakhar est conduit, par les méandres de la complexion psychologique de son jeune maître, à endosser les rôles féminins de la mère puis de l’amoureuse enfuie : celle du rêve où Oblomov revit avec bonheur des moments de son enfance, celle de la nostalgie de l’amour entrevu pour Olga qu’il a laissée s’échapper plutôt que de s’installer avec elle dans une relation vouée à devenir conventionnelle.

La disparition de Josef Mengele, d’après Olivier Guez, vu à la Pépinière Opéra (Paris, 2e) le 24 janvier 2025.

En cette période de commémoration de la libération des camps de la mort, voir La disparition de Josef Mengele, adapté du livre d’Olivier Guez, prix Renaudot 2017, prend une résonance encore plus particulière. C’est le comédien Mikaël Chirinian, de double ascendance juive et arménienne, donc de deux peuples victimes de génocides, qui a ressenti la nécessité d’adapter le texte à la scène, en vue de se confronter cette fois au « mal radical » (expression reprise de Kant, travaillée par Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme) après avoir antérieurement exploré le mal intime dans L’ombre de la Baleine, son précédent spectacle. Mis en scène avec rigueur par Benoît Giros, Mikaël Chirinian évolue dans un espace dont le fond est tapissé de portraits photographiques où l’on peut reconnaître d’autres criminels nazis, dans lequel il se meut à travers quelques meubles rudimentaires et à l’avant duquel trône un chien berger-allemand modèle réduit en faïence, emblématique d’une personnalité vouée à la pire violence. L’ensemble est remarquablement éclairé (Julien Ménard et Eric Schoenzetter), sonorisé (Sarah Leterrier) et scénographié (Isabelle Fuchs). Le succès rencontré à Avignon 2024 est plus que mérité.

Le comédien seul en scène – partiellement en tant que personnage et surtout en tant que narrateur, ce qui introduit une distance justifiée – nous fait le récit de la vie, des exactions du médecin d’Auschwitz (responsable de la mort atroce de 400 000 femmes, hommes, enfants) et principalement de sa fuite et de ses caches successives en Amérique latine des années 1950 à la fin des années 1970 (mort naturelle au Brésil en 1979). A la différence d’autres grands criminels nazis (Eichmann, Barbie), Mengele a réussi à échapper à la capture et à la condamnation, grâce à l’appui de sa famille d’industriels (restée prospérer en Allemagne et soutien indéfectible), d’Etats comme les US qui ont pu un bref temps l’utiliser dans la lutte anticommuniste, de divers réseaux lui ménageant des échappatoires à la traque organisée contre lui. Le récit dramaturgique est mené bien sûr sans aucune complaisance mais avec un certain sens du suspens maintenant le spectateur en alerte, tout en l’amenant constamment à une réflexion sur l’incarnation en un individu « humain » de ce mal radical. La scène finale confronte le père avec le fils, Rolf, qui – refusant tout pardon fondé sur le lien du sang – dresse le seul procès auquel Josef aura été soumis de son vivant, sa propre conscience ne l’ayant jamais conduit au moindre remords mais toujours à la justification de ses actes. En bordure de scène cette fois, Mikaël Chirinian conclut par ces mots d’Olivier Guez : « Toutes les deux ou trois générations, lorsque la mémoire s’étiole et que les témoins des massacres précédents disparaissent, la raison s’éclipse et des hommes reviennent propager le mal. Méfiance, l’homme est une créature malléable, il faut se méfier des hommes ».

Durée : 1 h 15. Les vendredis et samedis à 19 h, le dimanche à 15 h. jusqu’au 27 avril.

Durée : 1 h. 15. Les vendredis et samedis à 19 h., le dimanche à 15 h. jusqu’au 27 avril.

Bérénice, de Jean Racine, vu à la Maison de la Culture d’Amiens le 14 janvier 2025.

Tandis que Romeo Castellucci, affirmant ouvertement ne pas aimer le vers racinien, nous avait livré une Bérénice en miettes (L’Ours, n° 535), Jean-René Lemoine entend restituer la tragédie de Racine dans son intégralité et en visant à une lisibilité parfaite. Projet réussi de manière tout à fait remarquable, qui renoue avec ce qu’en avait fait Klaus-Mickaël Grüber (Comédie française, fin des années 80) tout en s’en différenciant sensiblement, et sans rien sacrifier de la modernité d’une mise en scène qui rend le spectacle accessible aux jeunes générations. Le spectateur est comme enveloppé, emporté par la musicalité de l’alexandrin, prononcé sans emphase ni temps morts par des comédiens de très grande qualité, rôles-titres et confidents, avec des pics d’intensité forts, jamais surjoués, à la fois révélateurs des personnalités propres et “tenus” dans l’expression de la fureur et de la désillusion d’aimer.

” Je l’aime, je le fuis. Titus m’aime, il me quitte”, ce propos de Bérénice au dernier acte ramasse presque en lui seul l’absence d’intrigue, la dévolution de l’ensemble de la pièce à l’empêchement et au sentiment de frustration porté au paroxysme, comme en témoignent les fréquents “hélas” (également l’ultime mot soupiré) rythmant les paroles des trois principaux protagonistes. Titus, éperdument amoureux de Bérénice, reine étrangère, lui a promis le mariage. A la mort de son père Vespasien, sur le point de devenir lui-même empereur, il hésite mais, devant les protestations du Sénat et du peuple romains refoulant l’étrangère, il finit par céder à la raison d’Etat et renoncer à son amoureuse (scénario ayant peut-être de quoi toucher Louis XIV, en faisant allusion à son amour rompu avec Marie Mancini ?). Bérénice – menaçant d’abord de se suicider puis s’y refusant – est au désespoir (“Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous ?/ Seigneur, que tant de mers me séparent de vous”) mais sans de son côté accepter de céder à Antiochus, ami de Titus ayant contribué à sa gloire guerrière, qui l’aime aussi en secret depuis longtemps.

S’inspirant des adieux de Didon à Enée (au 4e livre de l’Enéidede Virgile), Racine a bâti sa tragédie en déclarant vouloir “faire quelque chose de rien”. Jean-René Lemoine évoque dans ses intentions de mise en scène une atmosphère “durassienne”, qu’il parvient à installer par la seule densité des corps et des voix sur le vaste plateau entièrement nu, en jouant des fondus au noir et des mises en lumière ; à l’occasion de tel ou tel passage, particulièrement au début de l’acte IV, une musique puissante sans être pesante a pu faire écho en nous au Mépris de Godard ; grâce à ce mixte de contemporanéité et de tradition classique, qui “prend”, tout concourt à susciter des émotions selon la sensibilité de chacun. Tous les protagonistes de ce spectacle sont à saluer : les comédiens, à commencer par les trois rôles principaux (Marine Gramond, Bérénice, Jean-Christophe Folly, Titus, Alexandre Gonin, Antiochus, tous trois magnifiques) sans négliger les seconds rôles, excellents ; et les autres contributeurs à côté du metteur en scène (dramaturge, scénographe, créateurs costumes, lumières, son). Un moment théâtral fort.

Durée : 1 h 50. En tournée au Tandem (Douai-Arras, 21-24 janvier), Phénix (Valenciennes, 30-31 janvier), Comédie de Béthune (4-6 février), TNB Rennes (4-8 mars), Le Quai (Angers, 2-3 avril), Le Dôme (Albertville 15 avril), Théâtre du Nord (Lille, 22-25 avril), Théâtre de Pau (13-14 mai).

Vie et destin, d’après Vassili Grossman, adapté par René Fix, vu à la Grange à dîmes, à Ecouen, le 10 janvier 2025.

C’est une gageure de porter à la scène le torrentiel roman de Vassili Grossman, ce texte monumental censuré en URSS, qui faillit ne jamais paraître. Ce Guerre et paix du XXe siècle brosse, à travers une multitude de personnages, un tableau terrible de la vie soviétique ; il débute avec la saisissante description de la bataille de Stalingrad et se poursuit, sans rien renier de l’héroïsme des combattants, par la critique virulente du régime stalinien. En écho à la situation de l’Ukraine aujourd’hui, sont en jeu dans cette fresque le sort de nombreux peuples parties prenantes de l’Union soviétique et en particulier celui du peuple juif sur lequel Staline abattit sa détestation après Hitler, Grossman n’hésitant pas à établir un rapprochement entre les deux dictateurs, ce que l’adaptation restitue parfaitement.

Avec le Théâtre de la Vallée, en résidence à Ecouen depuis 2006, qui participe à la mission d’irrigation culturelle du territoire, notamment à l’intention du jeune public, René Fix, l’adaptateur, et Gerold Schumann, le metteur en scène, réussissent à tenir cette gageure. Ils ont choisi de faire converger le jeu dramatique autour de “l’immeuble 6 bis” à Stalingrad (maison Pavlov), utilisant une structure en cercles par lesquels les récits se répondent l’un l’autre, du passé au passé, et du passé au présent. Ils ont sélectionné un certain nombre de scènes emblématiques qui, sans pouvoir restituer l’intégralité du roman, donnent une vision de sa puissance émotionnelle, politique, philosophique. Entre de nombreuses autres, on retiendra la figure du physicien nucléaire Strum, déchiré entre la fidélité à sa culture juive et la pression atroce mise sur lui par Staline, la figure de sa mère Anna Semionovna, médecin, dont la lettre poignante à son fils raconte comment son destin s’est brisé dans le ghetto de Berditchev (Ukraine) ; également celle de Sofia Ossipovna, membre de l’Armée rouge, qui accompagne en le tenant par la main un enfant jusque dans la chambre à gaz. L’équipe très soudée des cinq comédiens qui passent avec aisance d’un rôle à l’autre (François Clavier, Maria Zachenska, Thérésa Berger, Vincent Bernard, Thomas Segouin) et des différents contributeurs (Yannick Deborne guitariste, Pascale Stih scénographe-vidéaste et costumière, Philippe Lacombe spécialiste lumières) font de cette création un spectacle attachant promis à un bel avenir, à la mesure de la conviction de Vassili Grossman: ” De son plein gré, l’homme ne renonce à la liberté. Cet entendement est la lumière de notre temps, la lumière de l’avenir”.

Durée: 1h 30. A Ecouen jusqu’au 17 janvier, puis au Théâtre-studio d’Alfortville du 21 janvier au 1er février, et le 30 avril au théâtre de l’Arlequin à Morsang-sur- Orge.

La France, Empire, de et par Nicolas Lambert, vu au Théâtre de Belleville le 22 décembre 2024.

C’est avec une sincérité politique et civique intense, maîtrisée par son art de comédien éclos dès l’adolescence, que Nicolas Lambert (après sa trilogie au vitriol L’A-démocratie) s’engage dans ce qui est une vraie performance, centrée sur la “France Empire”, cet empire sans lequel de Gaulle, la France et ses alliés n’auraient pas bouté les nazis et dont des millions de soldats ont été si mal traités (euphémisme). Traversé de souvenirs familiaux et d’un récit personnel de formation, ce nouveau spectacle de Nicolas Lambert – avec Sylvie Gravagna à la collaboration artistique et Erwan Temple aux lumières – contient beaucoup de révélations, ou de choses enfouies, ignorées ou aseptisées dans les manuels scolaires, attestées par des historiens avec lesquels l’auteur-metteur en scène a travaillé, quant aux exactions, massacres, horreurs, commis contre tous ces peuples de l’Empire, sans exception, au nom de la République (et de ses valeurs). Si certaines scènes fondées sur la caricature et l’imitation de personnages célèbres, ou non, ne manquent pas de l’humour nécessaire, et si l’ensemble fait bien théâtre, c’est l’effroi devant le cynisme politique et le recours à la violence mortelle (depuis les conquêtes) qui domine, jusqu’à la longue évocation finale de Mayotte, résonnant particulièrement en ce moment. Malgré quelques petites longueurs, un théâtre documentaire de création, de toute urgence et de toute nécessité.

Durée : 2 h. En janvier 2025, les mercredi et jeudi à 21 h 15, en février le mercredi à 21 h 15 et le samedi à 15 h 30, en mars le samedi à 15 h 30.

D’autres jours viendront, L’exil et la mémoire, chronique théâtrale, création de la compagnie du théâtre El Duende, vue au théâtre El Duende (Ivry-sur-Seine) le 7 décembre 2024.

En 1976 Anita Vallejo, musicienne, actrice, et Oscar Castro, metteur en scène de théâtre populaire, s’exilent en France avec leurs jeunes enfants. Exil définitif et implantation théâtrale dans la ville qui les accueille, Ivry, où sont fondés les théâtres Aleph puis El Duende. Oscar est mort en 2021. Aujourd’hui, 50 ans après le coup d’Etat de Pinochet, le sinistre 11 septembre 1973, Anita transmet sous nos yeux le flambeau d’une mémoire meurtrie mais restée tournée vers d’autres jours, meilleurs, à sa petite fille Alma, dans une mise en scène de sa fille Andrea Castro. S’enchaînent et s’entremêlent avec justesse récits, scènes dramatiques et joyeuses, chansons tristes et gaies (dues à Anita) interprétées par 8 instrumentistes présents sur scène, souvenirs des expériences de théâtre populaire au Chili avant et pendant les 1000 jours de la présidence de la gauche unie, visios documentaires du bombardement de la Moneda, de l’emprisonnement et des tortures subies par les résistants, évocation réussie, très délicate à réaliser au théâtre, de la mort héroïque d’Allende dont le dernier discours à la nation chilienne, traduit en français, emporte encore plus fortement l’émotion, qui parcourt en filigrane tout le spectacle.

Durée : 1 h 30. Un théâtre, porté par un collectif autogestionnaire, à soutenir (guetter les reprises).

On n’a pas pris le temps de se dire au revoir, de Rachid Bouali, vu au nouveau théâtre La Concorde (Paris, 1-3 avenue Gabriel) le mercredi 11 décembre 2024.

Rachid Bouali, seul en scène, établit d’emblée un parallèle entre la destruction de la cité ouvrière du Nord où il a vécu son enfance et la mort, presque l’évaporation – tant celui-ci a voulu placer toute sa vie sous le signe de la discrétion (“pas se faire remarquer”) -, de son père kabyle. D’une écriture précise, souvent poétique sans jamais être affectée, le comédien nous fait le récit léger, quoique passant par des épisodes tragiques, quelquefois drôle, de sa vie et de celle des siens, interrogeant délicatement le sens d’une identité clivée entre l’Algérie et la France. Cela pourrait être convenu mais ne l’est jamais, tant le comédien a le talent de ne pas s’appesantir tout en ne s’abstenant pas de dire crûment les choses : par exemple à propos de la conquête coloniale de 1830 ou encore du massacre de Sétif en 1945 (scène puissante où, dans un halo rouge, Rachid titube). Tout est juste dans ce spectacle qui se clôt par la re-fermeture du cercle commencé avec la destruction de la cité et la mort du père : l’écriture, l’interprétation et la mise en scène de Rachid Bouali lui-même, le travail artistique d’Olivier Letellier (à noter les beaux accompagnement musicaux) et la magnifique création lumière de Pascal Lesage (qui illumine au sens propre l’ensemble).

Durée : 1 h. Jusqu’au 21 décembre au théâtre La Concorde, puis à : Veynes (Quai des arts) les 6 et 7 février 2025, Marcq-en-Baroeul le 21, Hénin-Beaumont le 6 mars, Nancy (La Manufacture) du 13 au 15 mai, au théâtre Traversière (Paris) le 26 juin.

Les Fausses confidences, de Marivaux, vu aux Amandiers Nanterre, le 14 décembre 2024.

Retour salvateur à Marivaux, selon les mots mêmes du metteur en scène Alain Françon après la très grave agression dont il a été victime récemment et dont il a miraculeusement réchappé. On comprend cette idée de régénération en entendant le texte magistral, en matière d’intrigue, de force sociale et de dynamique dramaturgique, écrit par Marivaux en 1737. Tout en faisant dire les répliques intégrales avec la grande rapidité d’un jeu très moderne, sans qu’on en perde une miette car tous les comédiens ont une diction exceptionnelle, Françon rend l’histoire, un tantinet compliquée par les glissements de rôles et précisément la fausseté des confidences, d’une très grande lisibilité. Si les costumes façon XIXe siècle (Pétronille Salomé) peuvent accentuer un côté vaudevillesque, rendu sensible dans les fréquents passages de portes (décor impeccable de Jacques Gabel) et dans la scène de la dictée notamment, aspect possiblement en lisière chez l’auteur du Jeu de l’amour et du hasard, les points de force pré-révolutionnaires affleurent très nettement, pour notre bonheur : alliance intime de la bourgeoisie à l’argent (le faire fructifier, le transmettre, se marier au-dessus de soi par intérêt), sens des convenances et de la hiérarchie des positions sociales (une femme n’épouse pas son intendant), conflit des générations (affrontement mère-fille par opposition des valeurs interposée), triomphe de l’amour (par l’entremise d’un domestique suprêmement intelligent, Dubois : ” Quand l’amour parle, il est le maître, et il parlera”). D’une distribution toute de grande qualité, on relèvera, dans ces quelques lignes, les formidables Dominique Valadié (la mère), Georgia Scalliett (la fille), Gilles Privat (le valet Dubois), Pierre-François Garel (l’intendant) ainsi que Yasmina Remil (une suivante) et Guillaume Lévêque (un avocat).

Durée : 1 h 45. Jusqu’au 21 décembre aux Amandiers. Puis en tournée : les 8-10 janvier 2025 à Brives, 15-16 janvier Albi, 22-26 janvier Versailles (théâtre Montansier), 30-31 janvier à l’opéra de Massy, 12-13 février à Pau (théâtre Saint-Louis), 25-26 février à MC Amiens, 4-6 mars au CDN d’Angers, 25-29 mars à Caen (théâtre municipal), 2-5 avril à Nancy, 8-11 avril au CDN de Saint-Etienne.

Histoire d’un Cid, adaptation collective d’après Pierre Corneille, vue au TNP-Villeurbanne le 27 novembre 2024.

Le Cid fait, comme on le sait, intrinsèquement partie de la mémoire du TNP à travers l’interprétation mythique qu’en a donnée Gérard Philipe mis en scène par Jean Vilar dans la Cour d’honneur du palais des papes d’Avignon en 1951. Conçue elle aussi pour le plein air du château de Grignan par Jean Bellorini, le metteur en scène et actuel directeur du TNP-Villeurbanne, cette Histoire d’un Cid est maintenant transposée dans l’espace d’un plateau plus classique de salle fermée. Cela fonctionne plutôt bien, d’abord sur le plan scénique avec la reprise d’une imposante structure gonflable blanche, elle-même en partie en forme de château, dans laquelle les comédiens tantôt plongent et rebondissent, tantôt s’empêtrent. Sur le plan dramaturgique, à côté de moments plus faibles comme c’est inévitable, des moments se révèlent magnifiques et assez émouvants : ainsi – entre autres – ceux chantés par Chimène et Rodrigue. L’intérêt de ce spectacle tient au fait que Bellorini et sa troupe ne pouvaient en 2024 se contenter d’interpréter Le Cid à la lettre, mais l’interrogent et le commentent, de manière parfois pertinente et souvent drôle, tout en jouant quelques morceaux de bravoure sans ironie ni volonté de ridicule. L’autre intérêt réside dans une centration nouvelle sur la personne de l’infante, ignorée du héros, généralement laissée à l’arrière-plan dans les mises en scène, et qui fait résonner la question amoureuse de façon assez contemporaine. Les six protagonistes (quatre comédiens et deux musiciens) reçoivent des ovations méritées.

Durée: 1 h 40. Jusqu’au 20 décembre. Puis en tournée 2025 à La Coursive (La Rochelle), au Bateau Feu (Dunkerque), à la Comédie de Reims, à la Faïencerie (Creil), au Théâtre de Nîmes, au Théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France), au Théâtre de Privas et aux Amandiers-Nanterre.

Edelweiss (France Fascisme), mis en scène par Sylvain Creuzevault,vu au théâtre des Célestins à Lyon le 29 novembre 2024.

Sylvain Creuzevault, qui nous avait enthousiasmés avec de précédents spectacles écrits au plateau, notamment Le capital et son singe, nous livre ici une critique du fascisme et de l’extrême droite (Edelweiss étant un chant militaire nazi qu’on n’entend – heureusement – pas). Portée par des acteurs formidables, la scène se concentre sur des personnages au premier rang desquels les sinistres Lucien Rebatet et Pierre Laval, suivis de Drieu La Rochelle, Marcel Déat, Doriot, Henriot, Darnand … On ne peut que souscrire à la charge comique contre le fascisme et ses thuriféraires d’hier et d’aujourd’hui ; cependant n’est pas qui veut, dans la puissance critique de l’écriture, le Brecht de Grand-peur et misère du Troisième Reich (1938). Si certaines scènes sont très réussies et si le jeu théâtral y trouve son compte à travers l’énergie remarquable des neuf comédiens et musicien, le mélange du burlesque et du sacré (la déportation des juifs, la résistance FTP-MOI …) introduit une rupture de ton et un décalage. Néanmoins, on l’aura compris, un spectacle éminemmentrespectable.

Durée : 2 h 10. 5 et 6 décembre au Palace à Béthune.

Simone en aparté, de Arnaud Aubert, vu au Studio Hébertot le 12 novembre 2024.

Sophie Caritté, qu’Arnaud Vibert met en scène dans un dispositif simple mais ingénieux, et à qui il donne son adaptation de la biographie Une vie, est (au sens plein) Simone Veil (1927-2017). Sans chercher la ressemblance à tout prix, elle a remarquablement saisi les postures, l’esprit, la sensibilité de la femme politique ; il n’est jusqu’au phrasé, non appuyé mais intelligemment capté, qu’elle ne parvienne à nous faire remémorer, nous, les anciennes générations qui vouons le plus grand respect à la ministre qui a imposé la loi sur la liberté de l’avortement. Pour les plus jeunes, ce spectacle a le grand mérite de donner à entendre des fragments de son discours historique à l’Assemblée nationale (26 novembre 1974), ainsi que le récit de sa déportation à Auchwitz, celui de la mort des camarades, de la mère et des proches tant aimés, mais aussi la douceur des années de bonheur familial avant et après guerre, sans oublier la passion de l’Europe. Anciennes générations engagées, nous pouvons juste regretter une dépolitisation qui occulte le fait que c’est contre son camp politique, la droite, et grâce à l’appui de la gauche parlementaire, que Simone Veil a gagné son combat pour la liberté des femmes.

Durée : 1 h 15. Jusqu’au 15 janvier 2025 les mardis et mercredis à 19 h, puis en tournée à St-Pierre-lès-Elbeuf (espace Torreton, 8 mars) et Fécamp (Le Passage, 29 avril)

Miss Knife forever, de et par Olivier Py avec Antoni Sykopoulos au piano, vu au grand foyer du théâtre du Châtelet le 7 novembre 2024.

Ancien directeur de l’Odéon puis du Festival d’Avignon, actuellement du théâtre du Châtelet, Olivier Py est également auteur de pièces (notamment Adagio, le secret et la mort, sur F. Mitterrand), metteur en scène, acteur. Depuis 30 ans, dans les marges de cette activité déjà protéiforme, il éprouve ses talents d’auteur de chansons et d’interprète (belle voix puissante) en se travestissant à intervalles réguliers en Miss Knife, son double féminin et exutoire tragi-comique de ses “amours défuntes” comme de sa mélancolie métaphysique foncière. Accompagné d’Antoni Sykopoulos, compositeur des musiques et arrangements, également excellent chanteur, dans des costumes de Pierre-André Weitz (strass et paillettes) et sous les lumières de Bertrand Killy, Olivier Py donne un récital d’une vingtaine de ses chansons souvent nostalgiques, et magnifiques (dont, entre bien d’autres, Le funambule et Les cafés du Ve). Malgré la tonalité triste et l’obsession du temps qui passe, il ressort de ce spectacle, bien calibré dans le temps, quelque chose de tonique et joyeux, tant l’acteur, qui joue de son cabotinage et de son goût personnel du transgenre, pose sur son personnage de femme vieillie un regard ironique et distancié. Rien de l’atmosphère glauque et de l’univers interlope du cabaret allemand de l’entre-deux-guerres auquel on pourrait a priori penser, mais au contraire un sentiment de moment assez lumineux, à la mesure de la belle salle du grand foyer qui accueille les spectateurs.

Du 7 au 12 novembre à 20 h, le dimanche 10 à 18 h. Durée : 1 h 15.

Je suis trop vert, de David Lescot, vu au théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt (Paris, 4e), le 2 novembre 2024.

Avec Je suis trop vert, David Lescot poursuit son écriture des angoisses, joies, diversité des sentiments, éprouvés par les pré-adolescents avant l’entrée en 6e (J’ai trop peur) puis pendant le déroulement de cette classe initiatique (J’ai trop d’amis).

Cette fois, il accompagne son héros, Moi, en classe verte, ce qui nous vaut l’annonce de l’événement par les professeurs, le dialogue avant le départ avec les parents et la petite sœur, sensibilisée dès la maternelle au problème écologique et déjà militante intransigeante de la cause (manière de souligner de façon amusante un nouveau fossé générationnel, même à moins de dix ans d’intervalle), puis le récit de la semaine à la campagne. Celle-ci n’est que très peu caricaturée, quoique située dans une moyenne exploitation de Bretagne avec présence de traditions rurales plutôt en voie de disparition, et non dans la mono-agriculture restant dominante. A peine plus âgée, la jeune Valérie (elle ne va pas à l’école ?) initie les gamins de la ville aux choses de la ruralité (bruits, culture, soin des animaux, vêlage, etc…). Très habilement, l’auteur fait gentiment s’affronter l’agricultrice en herbe partisane de l’écologie à son frère, rallié à la productivité, et du coup fait subtilement advenir une leçon d’écologie douce qui parle à tous.

C’est constamment drôle et inventif (à partir d’un simple dispositif central en bois recélant de multiples trappes s’ouvrant et se refermant à toute vitesse). Scène nocturne et fest-noz de fin de séjour ajoutent opportunément des dimensions musicale et onirique auxquelles seront sensibles les enfants à partir de 8 ans (mais comme tout spectacle pour enfants réussi, celui-ci a une portée au-delà d’eux). Les trois comédiennes (Camille Bernon, Sarah Brannens, Lia Khizioua- Ibanez), mises en scène par David Lescot lui-même, sont épatantes.

Durée : 50 minutes (une pièce). Du 2 au 16 novembre au Théâtre de la Ville, puis en tournée (intégrale des 3 pièces) : à Narbonne (19-21 novembre), Lattes (22), Nîmes (26), Mende (28), TNG- Centre Dramatique Lyon (9-18 décembre), Istres (13-15 janvier 2025), Neuilly (30 janvier-1er février), Gauchy (27-28 février), Rueil (12-13 mars), Poitiers (13-16 avril), Guingamp (28-29 avril).

Quartett, de Heiner Müller, vu au théâtre de la Commune (Aubervilliers) le 11 octobre 2024.

Heiner Müller (1929-1995), dramaturge est-allemand censuré parce que jugé trop sulfureux en RDA, revisite avec Quartett (1981) Les liaisons dangereuses de Laclos. Valmont et la Merteuil assument d’abord leur personnalité propre avant de jouer à intervertir sadiquement leurs rôles, puis de se fondre dans ceux de deux femmes, Madame de Tourvel et Cécile de Volanges (convoitées par Valmont). Müller le fait dans une langue à la fois précieuse et crue, que répercutent magnifiquement Hélène Alexandridis et Stanislas Nordey, très rigoureusement mis en scène par Jacques Vincey. Figurant un salon d’avant la Révolution française ou un bunker d’après la 3e guerre mondiale (selon la didascalie), la scénographie due à Mathieu Lory-Dupuy rend une atmosphère étouffante où les deux monstres, sous leurs masques divers, s’entredéchirent jusqu’au tomber de ciel final.

En tournée : fin novembre ( Le Cratère, Alès, puis L’Archipel, Perpignan); 3-4 décembre (Pau), 10 décembre (Saint Nazaire), 15 janvier 2025 (L’Odyssée, Périgueux). Durée : 1h 15.

Le cadavre encerclé, de Kateb Yacine, vu au théâtre de L’échangeur à Bagnolet le 15 octobre 2024.

Le metteur en scène et comédien Arnaud Churin (directeur de la compagnie La sirène tubiste) a choisi de faire revivre l’oeuvre du poète et dramaturge algérien Kateb Yacine (1929-1989), aujourd’hui un peu oubliée. Avec Le cadavre encerclé, c’est une mémoire algérienne du massacre de Sétif le 8 mai 1945 qui est portée à la scène dans une pièce mêlant action dramaturgique classique et poésie lyrique et chorale. Dans une scénographie simple mais signifiante (structure métallique mobile et pierres figurant les meurtres perpétrés) due à Léa Jezequel, le personnage central de Lakhdar (Mohand Azzoug, également co-dramaturge) prête sa parole à ses frères morts tandis qu’après le terrible événement, ils se cherchent désespérement, son amour Nedjma (Emanuela Pace, dramaturge), et lui – tué à son tour. L’ensemble de la distribution (comédiens, compositeur, équipe technique) contribue à convaincre de l’importance de jouer Kateb Yacine dont le metteur en scène Jean-Marie Serreau disait que “la force de son théâtre, c’est qu’elle nous oblige, nous autres Français, Européens, à être vus par les autres, les autres étant le Tiers-monde” (France Culture, 1967). Durée: 1 h 30.

Tous les poètes habitent Valparaiso, de Carine Corajoud et Dorian Rossel, vu au théâtre de la Tempête, le 12 octobre 2024. De qui Juan-Luis Martinez est-il le nom ? Celui d’un poète chilien (1942-1993) et/ou celui d’un journaliste et humanitaire romand (né en 1953) ? En fait, les deux, puisque – depuis un temps lié à une période précise – les deux hommes portent les mêmes noms et prénoms (l’un d’eux, d’origine catalane, s’appelant initialement Juan puis, installé en Suisse, Jean-Louis, devenant ensuite Juan-Luis, d’abord à son insu). Cela interroge forcément sur ce que fait la nomination à l’identité personnelle, comme le film de Losey Mr Klein le donnait dramatiquement à réfléchir.

Il s’agit d’une histoire vraie, dont s’est emparée la compagnie helvétique STT/Super trop top. Le poète chilien, qui n’a pas l’aura d’une Gabriela Mistral ou d’un Pablo Neruda, n’a publié que peu d’œuvres, mais a exercé une certaine fascination sur les milieux littéraires de son pays, notamment en prétendant renoncer à toute signature et en plaidant pour l’anonymat ou, comme Fernando Pessoa, pour la multiplication des pseudonymes… D’ailleurs, dans ses rares publications, Juan-Luis fit tirer un trait sur son nom d’auteur.

Avec une rare intelligence et inventivité, Carine Corajoud en collaboration avec Dorian Rossel, également co-metteur en scène avec Delphine Lanza, ont imaginé une construction en abyme pour les trois comédiens magnifiques que sont Aurélia Thierrée, Fabien Coquil et Karim Kadjar, tour à tour eux-mêmes (ou à peu de choses près) et bien sûr aussi personnages de l’histoire, interchangeant leurs rôles, dont le spectateur recompose peu à peu les mobiles de l’action et de la pensée. Au centre, un chercheur en littérature, s’intéressant à l’œuvre du poète chilien et intrigué par l’insertion, dans le dernier livre de celui-ci, d’une reproduction de la couverture des Poèmes de l’autre dont il va découvrir que le véritable auteur n’est « autre » que le Juan-Luis Martinez francophone, ayant publié – sans succès – ce recueil plusieurs décennies auparavant et ayant depuis abandonné la veine poétique. Or il s’avère que ces poèmes sont d’excellente facture et que l’un d’entre eux surtout, extraordinairement intitulé Qui je suis ? (« Et je ne fermerai pas les yeux ni les baisserai ») a connu, sous la dictature de Pinochet en 1988, un destin exceptionnel puisqu’il est devenu, traduit dans Poemas del otro, un hymne de résistance pour les étudiants et a contribué à la défaite du dictateur lors du référendum de 1990. C’est au fond grâce à une supercherie, accordée aux frasques littéraires du néo avant-gardiste Juan-Luis Martinez, que le francophone Juan-Luis Martinez – depuis reçu et reconnu au Chili, non demandeur de ses droits – a connu la notoriété, à juste titre. Tout concourt, dans « Tous les poètes habitent Valparaiso », à capter notre intérêt et, souvent, notre émotion : outre le jeu des comédiens, la scénographie légère et inspirée de Sibylle Kössler et Florian Gibiat, les lumières de Matthieu Baumann et Yann Becker, la création sonore d’Anne Gillot et les costumes de Fanny Buchs.

A ce spectacle quelque peu vertigineux qui apporte un souffle nouveau, le citoyen suisse Juan-Luis Martinez a accordé son soutien amical.

Du 20 septembre au 20 octobre à 20 h30, dimanche à 16 h 30, à La Tempête (Cartoucherie du bois de Vincennes). Durée : 1h 10. En tournée 2024-2025 : Thonon-les-Bains, Veigy-Foncenex, Dax, Bourges, Ponte-Ste-Maxence, Aix-en-Provence, Grasse, Draguignan, Maubeuge.

Sur l’autre rive, d’après Platonov de Tchekhov, vu aux Amandiers Nanterre le 5 octobre 2024. Le metteur en scène Cyril Teste et son collectif MXM poursuivent leur exploration de l’univers tchekhovien amorcée avec La mouette (2022) en imaginant cette fois l’autre rive du lac où s’accomplissait le drame de Treplev, et en y situant la dérisoire tragi-comédie de Platonov/Micha, personnage falot, velléitaire mais séducteur qui sème le malheur auprès de celles qu’il approche, à commencer par sa femme Sacha.

Platonov, que Vilar mua en Ce fou de Platonov, est une pièce écrite à 17 ans par Tchekhov, découverte bien après sa mort et jouée plus tard encore: essai maladroit, assez mal fagoté mais où s’éprouvent déjà les thèmes tchekhoviens majeurs, que Jacques Rancière vient d’analyser dans un petit livre magistral, Au loin la liberté (La fabrique) : l’aspiration illusoire à une ” vie nouvelle”, l’obsession du départ jamais accompli, la thématique du lointain. Cyril Teste et ses excellents comédiens, mêlés à des spectateurs participant à la fête se déployant sur toute la largeur de l’immense plateau, ne cherchent pas à jouer Tchekhov à la lettre mais explorent, sur des musiques et en des termes très actuels, la résonance contemporaine de ce qu’il nous dit de la société petite-bourgeoise, de ses idéaux médiocres, de son rapport à l’argent et à l’absence de sens. Il pratique, avec la traduction d’Olivier Cadiot et l’apport de la dramaturge Leila Adham, une sorte de coupe sur des personnalités ambigües, au premier rang desquelles Micha (Vincent Berger), Sacha (Haini Wang) et Anna (Olivia Corsini), qu’amplifie le filmage des visages au plus près, réalisé en direct, et projeté sur des écrans amovibles, ce qui conduit le spectateur à avoir en même temps une vision en plans larges et en plans rapprochés. Des moments de chant, l’éclairage à la bougie de l’ensemble des personnages après la fête, la fin de Micha (même pas mort) portent une poésie à relents quasi comiques, comme Tchekhov le prétendait.

Jusqu’au 13 octobre à Nanterre. Durée : 1h 50. Puis en tournée fin 2024, début 2025 : Chalon sur Saône, Rond-Point Paris, Châteauroux, MC Amiens, Le Mans, Villeneuve d’Ascq, Cergy-Pontoise, Valence, Lyon Célestins, Douai, Sénart.

Fort, de Catherine Anne, vu à l’Autre scène à Vedène (84) le 3 octobre 2024.

Sur une musique originale du jeune compositeur Benoît Menu (en hommage à Ravel, dont la pièce pourrait être une métaphore d’une partie de sa vie) et un texte écrit par Catherine Anne (Actes Sud papiers, 2009), celle-ci met en scène une histoire très singulière à la frontière du réel et de l’imaginaire, dans une veine de mystère poétique, relié aux souvenirs de l’enfance.

« Le musicien », personnage principal, incarné par l’excellent Sava Lolov, se rend sur une colline de son village natal pour y donner en plein air un récital de piano ; il a alors affaire à « l’homme silencieux », gardien des lieux, régisseur ou autre, personnage énigmatique à qui Yves Bressiant sait donner une très forte présence sans prononcer un mot (sauf lecture de la lettre de dénouement), et il évoque à cette occasion dans son monologue moult réminiscences, dont la plus impressionnante a trait à une scène de guerre non datée. Précédé par de nombreux extraits pianistiques magistralement interprétés par « la femme pianiste »(Dana Ciocarlie, pianiste internationale reconnue), le concert finit par avoir lieu, donnant la parole dernière à la beauté musicale qui sauve, dans un paysage enfin apaisé délimité par des panneaux délicatement peints et magnifiquement éclairés, sans souci de figuration vériste, ce qui contribue au mystère (scénographie de Raymond Sarti, lumières de Jean Grison). « Vivre est un effort, et rien n’a de sens. Mais il y a la beauté, il y a le rire, il y a l’amour, il y a la musique. Joue ! Vis ! Rien ne peut arriver de plus grave que d’être né ».

En tournée en janvier 2025 à Meudon (salle R. Doisneau, 14), Fouesnant (Archipel, 16), Rennes (Opéra, 22-24). Durée : 1 h 30.

En tournée en janvier 2025 à Meudon (salle R. Doisneau, 14), Fouesnant (Archipel, 16), Rennes (Opéra, 22-24). Durée : 1 h 30.

Les Grands sensibles ou l’éducation des barbares, vu au théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis le 27 septembre 2024.

On connaît la metteuse en scène Elsa Granat pour son travail de théâtre critique, illustré récemment par la mise en pièce(s) d’Ibsen à travers une revisite de sa Maison de poupée combinée à celle de sa vie de couple, dans Nora, Nora, Nora ! qui avait fortement fait mouche selon nous. Ici la jeune artiste s’empare de la question brûlante des rapports parents/enfants dans un monde contemporain en proie aux difficultés de sens, c’est le moins qu’on puisse dire. Elle le fait “d’après Shakespeare”, c’est-à-dire en contemporanéisant des personnages comme Juliette, Roméo, Hamlet, Ophélie, les pères et mères Montaigu et Capulet, Gertrude, mère d’Hamlet … Et, à partir d’une écriture au plateau (avec ses forces et ses faiblesses), ce sont toutes les bonnes intentions éducatives, tout l’amour parental pour des enfants objectivés, niés dans leur individualité et leur “nouveauté”, qui font l’objet d’un gigantesque malentendu mortifère. Tout se déploie (et se déglingue) à partir de la soirée des 18 ans de Juliette Capulet, cette pseudo-fête où les ados regardent effarés la mauvaise foi (drapée dans des débordements d’amour) et l’échec de leurs parents. On peut entendre dans le sous-titre de cette proposition théâtrale extrêmement intéressante (même si inégale dans sa réalisation) un écho inversé des analyses d’Hannah Arendt lorsqu’elle assigne à l’éducation la fonction d’introduire les “nouveaux”, originairement “barbares”, au monde afin de perpétuer et renouveler celui-ci : en effet, ici la mission incombe aux enfants de renverser le monde pourri auquel participent de longue date, sans rechigner, les parents, de “ralentir” comme le dit un des protagonistes (slow life, slow science, slow food, etc.) et de faire vraiment nouveauté non sous emprise, mais en puisant dans la force vive du “flux d’enfance”, pour parler comme Deleuze. Beaucoup d’énergie se dégage de ce spectacle mêlant comédiens professionnels, seniors amateurs, et enfants du Conservatoire municipal de danse et de musique de Saint-Denis.

Du 25 septembre au 6 octobre 2024, du lundi au vendredi à 19h 30, samedi à 17 h., dimanche à 15 h., relâche le mardi. Puis en tournée (Thionville, Limoges, Dijon, Quimper). Durée: 2h30.

La chute, d’après Albert Camus, vu au théâtre Essaion (Paris 75004) le 9 septembre 2024. A voir les dimanche à 18 h. et lundi à 19 h. du 1er septembre 2024 au 6 janvier 2025. Durée : 1h25.

A partir d’une adaptation de Jacques Galaup,dans une dramaturgie de Sophie Nicolas et sous les lumières de Caroline Calen, avec la collaboration artistique de Guillaume Destrem, Jean-Baptiste Artigas met en scène et interprète brillamment la célèbre nouvelle de Camus, La chute(1956). Texte puissant et chargé d’ambiguïtés (notamment celle sur l’identification du personnage central, Clamence, à Camus, ce dont ce dernier s’est plusieurs fois défendu). Dans un bar douteux d’Amsterdam, Clamence donc, ancien avocat parisien devenu mystérieux “juge pénitent”, se livre – devant un interlocuteur muet, son double – à une confession sur le changement de sens possible de sa vie après la “chute” (le suicide) dans la Seine d’une jeune fille qu’il n’a pas secourue. Loin d’être Camus lui-même, mais faisant parfois passer par sa bouche des réponses à des attaques violentes dont l’écrivain a été l’objet à propos de sa posture moralisante, Clamence se joue de nous, tantôt sarcastique et cynique, tantôt lyrique, le plus souvent fuyant, masqué, retors. Peine perdue de vouloir le “réduire” à tout prix. Jean-Baptiste Artigas parvient à merveille à nous faire ressentir ce personnage “ondoyant et divers”, ce « Héros de notre temps » (titre initialement envisagé) que Camus a construit en utilisant sa propre connaissance, écriture et pratique du théâtre. Le comédien nous entraîne dans les brumes d’Amsterdam et d’une personnalité méandreuse, tout en sachant – grâce à ses intermèdes pianistiques joués live (Monk, Ellington, Prévert et Kosma …) – nous laisser reprendre notre souffle de temps à autre. Clamence « a le coeur moderne, c’est-à-dire qu’il ne peut supporter d’être jugé. Il se dépêche donc de faire son propre procès mais c’est pour mieux juger les autres » (Camus, Prière d’insérer).

Guten tag, Madame Merkel, de et par Anna Fournier, vu à la Pépinière opéra (75002, Paris) le 7 septembre 2024. Du 5 septembre au 4 janvier 2025, du jeudi au samedi à 19 h. Durée : 1 h 20.

Il s’agit d’un “seule en scène” par lequel, incarnant naturellement le personnage central mais se glissant aussi dans la peau de sa conseillère politique ou de tel dirigeant de la CDU, de son propre mari (qui ne s’appelle pas M. Merkel !), ou encore de Bismarck, Poutine, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, excusez du peu, l’autrice et comédienne Anna Fournier (en alternance avec Candice Bouchet) nous fait revivre les moments les plus emblématiques des quatre mandats de la chancelière allemande (2005-2021). C’est un hommage à la dirigeante européenne majeure des vingt premières années du XXI e siècle (sans réelle distance critique cependant) mais c’est vif, traversé de traits d’humour, de clins d’oeil appuyés au public (sur l’absence de charisme et de goût vestimentaire d’Angela Merkel, marque de fabrique du personnage venu de RDA, et surtout sur les comportements des grands dirigeants) qui font que le spectacle passe bien auprès de celui-ci.

Le Conte d’hiver, de W. Shakespeare, traduction de B.-M. Koltès, vu au Théâtre du peuple de Bussang (88), le 9 août 2024.

En 1610, Shakespeare s’est inspiré d’un roman pastoral de son vieil ennemi Robert Green, Pandosto, pour transposer à la scène ce conte, mêlant tragédie et comédie, conte dit de « bonne femme » destiné à agrémenter les soirées d’hiver « au coin du feu ». De fait, les rebondissements et retournements ne manquent pas. En Sicile, le roi Léontes vit heureux avec sa femme Hermione et leur fils Mamillius, il est en très ancienne amitié avec son visiteur, roi de Bohême, Polixènes. Il suffit qu’Hermione, d’ailleurs à la demande insistante de son époux, prie Polixènes de prolonger son séjour chez eux, pour que Léontes, plus vite qu’Othello, soit dévoré par le démon de la jalousie et enclenche le processus fatal qui donne à la pièce sa dimension tragique. Il commande à son fidèle Camillo d’éliminer Polixènes, ce que celui-ci ne fera pas. Persuadé de l’adultère d’Hermione, Léontes la fait emprisonner, il se convainc que Mamillius n’est pas son fils (celui-ci va en mourir) et, lorsque la reine prisonnière accouche d’une petite fille, il décide de faire « exposer » celle-ci. A la suite d’un très violent orage, qui est le clou du 3e acte, la bien nommée petite Perdita se voit recueillie par un berger, sur les rivages d’une terre inconnue (bien sûr la Bohême).

Shakespeare, donnant la parole au « Temps » sans se soucier de quelque règle d’unité de cet ordre, situe le 4e acte seize ans après, en Bohême, où Perdita est devenue une jeune femme dotée de tous les talents et est tendrement aimée par le beau Florizel (bien sûr fils du roi Polixènes). Des accents de comédie pastorale peuvent se donner libre cours, néanmoins contrariés par l’opposition du roi à ce que son fils épouse une fille « de rien ». Après plusieurs autres péripéties, et l’intervention de plusieurs autres personnages, le happy end survient au 5e acte par la réconciliation de tout le monde et deux mariages (dont celui des jeunes gens), non sans que la statue qui avait été faite d’Hermione, décédée de chagrin, ne se soit mise à vivre, à réincarner la reine au sens littéral, telle la Galatée de Pygmalion rendue vivante par Aphrodite. Par ce triomphe de la vie ressuscitée sur la mort, le conte « à dormir debout », forcément heureux, est sauf.

La metteure en scène Julie Delille, nouvelle directrice du théâtre du Peuple, place l’interprétation du conte dans la tradition voulue par le fondateur Maurice Pottecher (1867-1960) en réussissant une osmose entre un petit noyau de comédiens professionnels et des comédiens amateurs locaux, ce qui est toujours une belle aventure. Elle accentue le cadre de la salle de bois avec un décor lui-même boisé et sombre, très enfermant, pour opposer l’atmosphère étouffante de la cour de Sicile à la lumière éclatante de la campagne bohémienne où s’épanouit l’amour de Perdita et Florizel. C’est alors qu’elle ouvre le fond de scène sur le décor naturel de la forêt vosgienne, autre grand moment de la tradition. Un troupeau de moutons guidé par le berger, père adoptif de Perdita, enchante le théâtre, avant que les scènes finales ne se déroulent à nouveau dans le contexte pesant de la cour de Sicile, où Léontes n’en finit pas d’expier ses fautes. Un rai d’espoir, à la mesure de l’heureux dénouement, se fait jour quand les personnages quittent la scène par la porte de nouveau ouverte sur la forêt, lieu d’exultation.

Du 20 juillet au 31 août, du jeudi au dimanche à 15 h. Durée : 3 h. + 20 minutes d’entracte. Egalement à Bussang dans la même période : Les Gros patinent bien (cabaret en carton, très inventif et drôle), puis Silva musica (récital piano JC. Pennetier le 1er septembre), et événements pour les Journées du matrimoine (14 et 15 septembre).

Le Birgit Kabarett, de Julie Bertin et Jade Herbulot, vu au théâtre du Rond-Point le 19 juin 2024.Durée : 1 h 45. Tournée décembre 2024, janvier 2025: Pantin, Chatenay Malabry, Le Havre, St Denis, Chatillon.

Julie Bertin et Jade Herbulot nous avait épatés avec Roman(s) national, une formidable pièce sur l’accession au pouvoir, jouée en pleine campagne des présidentielles 2022 (voir L’Ours de l’époque). Depuis quelque temps, les deux autrices et metteuses en scène développent, avec leur Birgit ensemble, le Birgit Kabarett, un spectacle de cabaret inspiré de la chanson satirique allemande (avant l’arrivée d’Hitler) et branché sur l’approche critique de l’actualité la plus immédiate. Pari hautement difficile. En l’occurrence, il a fallu monter un spectacle autour de la dissolution, entre son annonce le 9 juin et la première le 19 ! Tour de force et pari tenu avec deux musiciens remarquables au piano et à la contrebasse, Grégoire Letouvet et Alexandre Perrot, et quatre jeunes chanteuses talentueuses, Eléonore Arnaud, Pauline Deshons, Anna Fournier, Marie Sambourg. Julie et Jade tiennent le rôle de maîtresses de cérémonie et animent les interactions avec la salle. Si les textes de Romain Maron font plus ou moins mouche et si les sketches sont inégaux, c’est la loi du genre. Spectacle à suivre en tournée : il ne manquera pas d’évoluer au gré de l’actualité politique, dont on ose espérer qu’elle n’ira pas vers le scénario le plus dramatique, tout en le craignant.

Au nom du Père, du Fils et de Jackie Chan, par la Compagnie du Homard bleu, vu au Théâtre Lepic le 21 juin 2024.

La figure du très célèbre roi des arts martiaux Jackie Chan traverse ce seul en scène interprété par l’excellent Matthias Fortune Droulers, dans une mise en scène d’Anne-Sophie Liban, avec l’accompagnement sonore en direct de Léo Grise, et une chorégraphie martiale du bien nommé Maurice Chan. Elle le traverse à un double titre : par le récit de son éducation à la (plus que) dure auprès d’un Maître, qui occupe une partie initiale, et comme héros du héros de la pièce, Arthur, fou de ses films dans son adolescence difficile et se confrontant dans le même temps à la personnalité d’un père compliqué. C’est dire la dimension psychanalytique et cathartique d’une pièce dont la structure centrale est constituée par l’échange avec une analyste (gentiment caricaturée). Matthias Fortune déploie une formidable énergie, et santé, pour passer avec bonheur de ces scènes intimistes, où il tient tous les rôles, à des mouvements d’arts martiaux forcément des plus dynamiques. Durée : 1 h 15. Du 3 au 21 juillet à 16 h 25 au théâtre Artephile dans le Off d’Avignon.

Entrée des artistes, de Ahmed Madani avec d’anciens élèves de l’Ecole de théâtre des Teintureries de Lausanne, vu au CDN de Sartrouville le 11 juin 2024. Durée : 1h 15. Du 29 juin au 21 juillet 2024 à 11h au Théâtre des Halles, Avignon Off (relâche les mercredis).

On connaît l’excellence du travail réalisé auprès des jeunes par Ahmed Madani, notamment par sa reprise récente d’Incandescences (brève de L’Ours). A l’issue d’une résidence (que permet le théâtre public, espérons que cela ne soit pas prochainement remis en cause …) au CDN de Sartrouville, il nous livre cette fois une Entrée des artistes contemporaine (le titre fait écho au film de Marc Allégret avec Jouvet, en 1938) co-construite avec de jeunes actrices et acteurs issus d’une école de Lausanne. Nous sommes tour à tour mis au contact des problématiques individuelles très différenciées par lesquelles chacun a choisi le théâtre comme moteur de sa vie, problématiques évidemment très différentes de celles appréhendées par le film, qui ne touchaient pas à l’intime comme ici. Le tout est enlevé par des moments collectifs chorégraphiés et chantés, remarquablement, qui donnent une touche dynamique et gaie à la mise en paroles de situations personnelles initiales plutôt sombres, reflet d’une forme de désarroi existentiel de la jeunesse, que sauve le théâtre.

Rêveries, de Juliet O’ Brien, vu au théâtre Romain Rolland de Villejuif, le 11 juin 2024. Durée : 1h 10. Du 29 juin au 21 juillet 2024 au Théâtre Présence Pasteur, Avignon Off (relâche les lundis).

La metteuse en scène Juliet O’Brien reprend d’Alain Mollot (décédé en 2013) le flambeau du Théâtre de la Jacquerie, qui a marqué l’histoire avec son théâtre social et de témoignages. Elle a réalisé des interviews de citoyennes et citoyens de Villejuif, de différentes origines nationales et régionales, pour la plupart appartenant aux classes ouvrières, en leur posant les questions : quand vous étiez jeunes, à quoi rêviez-vous ? Vos rêves se sont-ils réalisés ? Comment voyez-vous la jeunesse d’aujourd’hui (et ses rêves) ? Cela donne un spectacle touchant, interprété par quatre comédiens excellents (Isabelle Labrousse, Marion Träger, Alexandre Delawarde, Kamel Abdelli), très protéiformes car passant chacun du rôle d’enfant à celui de vieille personne, ou de méchant à affable, etc. sur un rythme soutenu. Le dispositif scénique fait de portants mobiles leur permet des changements à vue de costumes qui participent à la diversité des points de vue exprimés, l’ensemble étant récapitulé dans une scène finale organisée comme un carrousel de vies et de rêveries, accomplies ou non (plutôt non), dont celles-ci sont faites.

Je suis perdu, de Guillermo Pisani, vu à la Tempête (Cartoucherie) le 12 juin 2024. Durée : 1h 45. Du 7 au 23 juin, du mardi au samedi à 20h30, dimanche à 16h30.

Le spectacle consiste en un enchâssement de trois pièces d’orientation bien distincte mais autour du thème unique de « l’étranger », chacune interprétée par Caroline Arrouas, Elsa Guedj, Arthur Igual. Dans la première, c’est le choc des cultures entre un réfugié iranien et la jeune femme qui l’héberge au nom d’une association. Dans la seconde, changement de milieu : dialogue tendu entre une directrice de festival d’auteurs en exil, une metteuse en scène et un auteur syrien, qui a plus envie de légèreté (il écrit un vaudeville qu’il veut présenter) que de retour sur son passé tragique. Troisième changement de milieu enfin : nous sommes plongés au sein des conflits internes à un laboratoire de biologie, où une jeune chercheuse marocaine se voit voler sa recherche par sa directrice … Le spectacle s’achève par une « coda » tenant dans la répétition, dynamique et drôle, d’un morceau du vaudeville au centre de la pièce 2. Dans tous les cas, il s’agit de travail dramaturgique autour de « la représentation de l’autre ».

Anne-Christine et Philippe, vu au Théâtre de verdure, bois de Boulogne, le 15 juin 2024. Durée : 1h 10. A voir au Train bleu, festival Off d’Avignon, du 13 au 21 juillet à 20 h 35.

Sous le titre « Anne-Christine et Philippe », les metteurs en scène et interprètes Arnaud Churin et Emanuela Pace nous livrent une très pertinente et émouvante adaptation de l’enquête ethnologique menée en Amazonie auprès des jivaros Achuar par Philippe Descola et sa compagne Anne-Christine Taylor, en 1976-79. Celle-ci a donné matière à un livre magistral, Les lances du crépuscule(Terre humaine, 1993), dont on relève à l’écoute la grande beauté poétique de la langue, ouvrage dont les comédiens ont dit qu’il avait nourri en une puissante évasion aventurière leur traversée du covid (une nécessité vitale, même par tous temps). Et, de fait, le spectateur est transporté, par la vertu des mots redoublés par les gestes et déplacements des deux acteurs, par l’accompagnement sonore qu’ils créent, dans un ailleurs étrange, radicalement autre, et où pourtant se retrouve la commune humanité. Ce qui fait, par-delà la volonté de comprendre des systèmes de relations autres que le nôtre, la grandeur de la démarche anthropologique. On ajoutera qu’Arnaud et Emanuela ont, par leur talent, un art d’introduire un humour et une drôlerie tendres à l’évocation de scènes, nous apparaissant cocasses quoiqu’elles ne l’aient pas été pour les autochtones, décrites par Philippe Descola.

Le Misanthrope, vu à l’Epée de bois (Cartoucherie de Vincennes) le 7 juin 2024. A l’Epée de bois, du mardi au samedi à 21 h. jusqu’au 23 juin, puis au Festival off d’Avignon, Théâtre des Lucioles. Durée : 2 h.

En 1666, Molière dénonce, à travers le personnage d’Alceste, les hypocrisies générées par l’ambition d’accéder à des positions enviées à la cour, ou encore par le simple plaisir du jeu amoureux avec les uns et les autres, tel que le pratique Célimène. Les mots « ami », en opposition à « trahison » et « grimace », sont ceux qui reviennent le plus fréquemment dans la pièce. En 2024, Thomas Le Douarec – magnifiquement servi par sa troupe – démontre avec brio l’actualité de l’argument dramatique moliéresque en le reliant à nos mœurs contemporaines dominées par l’usage du portable et des réseaux sociaux, et la peur panique de se couper du monde ; il le fait tout en respectant à la lettre, pour l’essentiel, le texte originel, que l’on entend remarquablement bien. « Je veux qu’on soit sincère et qu’en homme d’honneur/ On ne lâche aucun mot qui ne parte du coeur », c’est la règle absolue d’Alceste qui n’en démordra pas tant dans ses échanges avec Philinte, qui, lui, passe constamment des accommodements, qu’avec Oronte à propos de son « sonnet » (ici un méchant air rock interprété de manière irrésistible par le metteur en scène soi-même) ou avec les « petits marquis », tous ayant reçu des gages, peu engagés, de Célimène.

Actes et scènes s’enchaînent sur un fond rock judicieux et multiplient les trouvailles (par exemple celle empruntée à un célèbre jeu TV ou celle des rapprochements physiques Célimène/ Alceste que ce dernier s’emploie à ‘dés-érotiser’, marque infaillible de son refus du harcèlement autre que celui mené au nom d’un amour absolument pur et prouvé). L’interrogation sur la viabilité d’une société sans mensonge minimal ni compromis, et sur celle d’un amour entre deux êtres totalement transparent, traverse, via les rires induits par certaines situations, tout le spectacle. Toute la distribution est à citer, à commencer par un Alceste (Jean-Charles Chagachbanian) et une Célimène (Jeanne Pajon) de haut niveau. Lumières, costumes, musique, décors, accordés à la modernité de l’adaptation, sont également à la hauteur. Et, après qu’Alceste a définitivement rompu (« Trahi de toutes parts, accablé d’injustices/ Je vais sortir d’un gouffre où triomphent les vices ») le finale, chanté par toute la troupe, (« Vie, violence » de Claude Nougaro), est d’une émouvante beauté (si l’on comprend la volonté du metteur en scène de ne pas céder à une complaisance démagogique en insistant trop, le spectateur en redemanderait quand même un peu, tant ce finale est réussi).

Discours de la servitude volontaire, de La Boétie, vu au Théâtre de l’Epée de bois le 8 juin 2024. Durée: 1h10. Guetter les reprises exceptionnelles.

On s’attend à un plaisir intellectuel, et c’est déjà beaucoup, lié au fait d’entendre le puissant discours de philosophie politique écrit en 1550 par le très jeune Etienne de la Boétie (1530-1563) et publié post mortem en 1578 dans Mémoires de l’état de la France sous Charles IX. Le plaisir est au rendez-vous : cette réflexion sur le pouvoir, sur les différentes formes de la tyrannie et la facilité inquiétante des peuples à s’y soumettre, qui place le cadet des conseillers au Parlement de Guyenne, ami de Montaigne (« parce que c’était lui … »), dans la lignée des grands philosophes politiques (Platon, Aristote, Machiavel, Spinoza), on l’entend très clairement ! Mais il ne s’agit pas simplement ici d’un seul en scène se contentant d’une profération ; il y a plus : une mise en scène (d’Antonio Diaz-Florian, directeur du théâtre), un décor et des costumes (Abel Alban), une vraie interprétation (Graziella Lacagnina). Le spectateur est plongé dans une atmosphère de prétoire où l’interprète du discours, habillée en avocat, arborant épaisse chevelure, fraise et costume strict, détaille avec une diction très articulée les arguments de l’auteur à l’intention d’un greffier muet quoique réactif, manifestant par des grognements ou exclamations ses étonnements. Ce dispositif contribue à maintenir l’attention et à mieux apprécier encore des analyses politiques qui font, depuis le XVIe siècle et l’époque troublée des guerres de religion, écho à de nombreuses situations historiques ou contemporaines.

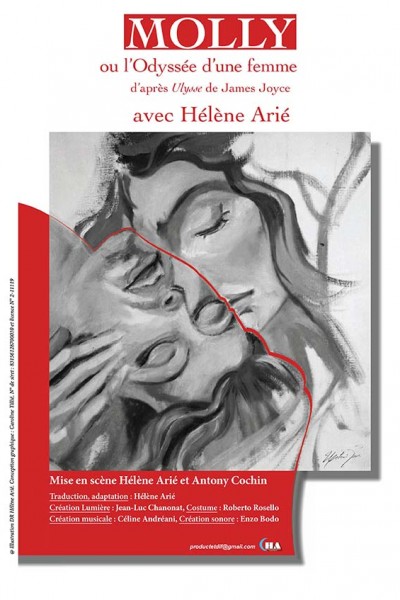

Molly, vu au théâtre Essaïon (rue Pierre au Lard, Paris 4e), le 20 mai 2024. Durée : 1 h. Jusqu’au 2 juillet, les lundis et mardis à 21 h.

Le sous-titre « l’Odyssée d’une femme » fait signe vers le mythique roman de James Joyce, Ulysse. Il s’agit du monologue terminal de cet ouvrage par lequel Molly Bloom (dans la réalité Nora, femme et inspiratrice de Joyce) fait le bilan de sa vie, principalement dans sa dimension amoureuse et sexuelle, avec une bonne dose de lucidité, d’absence de regret, de crudité et souvent d’humour (on perçoit au passage comment Beckett a pu lui-même être inspiré par Joyce, qu’il admirait, dans certains de ses monologues, comme Premier amour). C’est, au fond, un hymne à l’amour féminin consenti, comme en témoigne le cri final de bonheur et de plaisir qui ponctue le spectacle ; cela nous donne à comprendre pourquoi, du fait de son côté jugé sulfureux, le livre, publié en 1922, fut interdit en Grande Bretagne et aux USA jusqu’en 1934 et cela résonne évidemment d’une manière particulière dans notre temps présent où la question du consentement est devenue, et heureusement, une question majeure de civilisation.

« D’abord j’ai mis mes bras autour de lui oui et je l’ai attiré sur moi pour qu’il sente mes seins parfumés oui et son Coeur battait comme fou et oui j’ai dit oui je consens Oui », telle est la dernière phrase prononcée par Molly sous une lumière éclatante, avant que le noir se fasse lentement. Il faut vraiment rendre grâce à Antony Cochin, metteur en scène, et à Hélène Arié, co-metteuse en scène et interprète, de nous donner accès à ce fragment de l’Ulysse de Joyce, dont la lecture intégrale reste par ailleurs difficile. La comédienne fait vivre intensément ce monologue, elle en module admirablement les différents moments (son chant murmuré est spécialement beau), et ainsi elle nous touche.

Explosif, de Elise Wilk (traduction d’Alexandra Lazarescu), vu à l’Epée de bois (Cartoucherie) le 16 mai 2024. Durée : 1 h 15. Du 16 mai au 2 juin 2024.

C’est à nouveau la veine scolaire qui est suivie ici avec un certain brio dans une mise en scène, enlevée, de Lisa Wurmser à partir d’un texte de l’autrice roumaine Elise Wilk, récompensée par plusieurs prix, dont celui des ‘dramaturges émergents’. Explosif narre une chronique a priori ordinaire de la vie d’un lycée (somewhere in the world, car il n’y a pas d’uniformes féminins ni de proviseurs-professeurs dans les lycées publics français) avec son lot de « figures » stéréotypées : la femme de ménage qui sait et comprend (presque) tout, le proviseur imbu de son prétendu libéralisme, la psychologue à l’écoute, également mère d’élève, mais qui dans les deux cas dérape, le bon élève docile et inquiet, les filles tombant vite amoureuses du nouveau, Denis, un beau mec, expulsé de son précédent établissement, insolent, dragueur, « explosif », à l’origine de la violente explosion d’un pétard dans une salle de classe. Mais la véritable explosion se situe ailleurs : dans la tête et les sentiments du bon élève, fils de la psychologue, « garçon triste », ce qui le conduira à un fatal dénouement. Librement inspirée des Bacchantes d’Euripide, la pièce part (volontairement) dans des voies multiples, entrecoupées de séances dansées et chantées très réussies, servies par une troupe d’acteurs adultes et adolescents fort convaincants.

Toute nue, d’après Georges Feydeau et Lars Noren, conçu et mis en scène par Emilie Anna Maillet, vu à la Tempête (Cartoucherie) le 16 mai 2024. Durée : 1 h 20. Du mardi au samedi jusqu’au 26 mai à 20h30, dimanche à 16 h 30.

C’est à un véritable tour de force dramaturgique que se livre Emilie Anna Maillet en osant mêler dans la même proposition la trame du vaudeville de Feydeau et des scènes de crises conjugales exacerbées tirées du théâtre de Lars Noren (à quoi s’ajoute un peu de Virginie Despentes). Pari tenu au-delà de toute attente, tant le spectacle est enté sur la modernité et décapant, comme l’était en pointillé Mais n’te promène pas toute nue mettant aux prises un député ambitieux, sur le point de devenir ministre, et sa femme désinvolte, indifférente aux bienséances, voire critique de la futilité politique, et comme le devient la pièce – avec les injections de Noren admirablement maîtrisées par E.-A. Maillet – en glissant vers l’affrontement femme/hommes et l’affirmation puissamment féministe. Le spectacle bénéficie de l’engagement formidable de tous les comédiens, à commencer par Marion Suzanne (Clarisse Ventroux), dont la nudité n’est ici jamais gratuite mais arme de révolte, Sébastien Lalanne (Ventroux) et Denis Lejeune (Hochepaix), les deux politiques parfaitement crédibles tant dans leurs postures réalistes que dans la caricature d’eux-mêmes, Arthur Crisp (De Jaival, journaliste au Figaro) et François Merville (Victor, le domestique). C’est un coup de génie d’avoir confié à ce dernier le très subtil accompagnement à la batterie de certains dialogues. On rit beaucoup, même si jaune parfois.

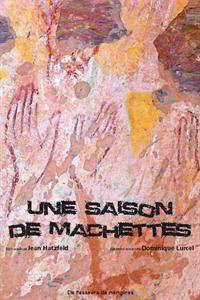

Une saison de machettes, d’après Jean Hatzfeld, vu au théâtre de l’Epée de bois (Cartoucherie de Vincennes) le 10 mai 2024. Durée : 1 h 25. En tournée : Nanterre 14 mai (Maison de l’étudiant), Paris début novembre théâtre de la Concorde (ex-espace Cardin), Lyon à partir du 13 novembre théâtre Paul Garcin.

En ce trentième anniversaire du génocide rwandais, et dans le contexte des conflits internationaux meurtriers qui accablent notre monde, c’est à une représentation marquée du sceau de la nécessité que nous convie la très bien nommée Compagnie des Passeurs de mémoire dirigée par Dominique Lurcel. Celui-ci assure la mise en scène, en voix et en musique (quatre récitants, un contrebassiste), d’un récit poignant publié en 2003 par J. Hatzfeld, Une saison de machettes, composé de témoignages de génocidaires, alors en prison, d’autant plus terrifiants qu’ils ont été prononcés sur un mode neutre, où les mots « machettes », « avoisinants », « couper », reviennent en boucle pour désigner le meurtre délibéré de 800 000 à un million de Tutsis par les Hutus, leurs proches, entre le 7 avril et le 4 juillet 1994. Le type de récit fait par les protagonistes, la quasi absence de remords de la plupart d’entre eux, conduisent à une nouvelle approche de « la banalité du mal », par laquelle des gens tout à fait ordinaires sont capables de devenir, dans certaines conjonctures, de froids fonctionnaires de la mort, niant l’humanité dans les autres et en eux-mêmes.

Kevin, vu au Théâtre du Rond-Point le samedi 11 mai 2024. Durée : 1h 20. En tournée en France (Val de Reuil, Amiens, Lille, Avignon off), en Belgique et au Luxembourg, en 2024 et 2025.

Parmi les désormais assez nombreuses créations prenant l’école comme objet (par exemple Elémentaire de S. Bravard, plus récemment Qu’il fait beau… de Mélanie Charvy et Millie Duyé), Kevin occupe une place singulière, dans la lignée du travail précédent de Arnaud Hoedt et Jérôme Piron consacré à l’orthographe (La convivialité).

Leur nouvelle production relève d’un genre qu’on pourrait appeler la conférence théâtrale, fondée sur des résultats de recherche, s’employant, par des moyens ludiques (interactivité, humour, projections bien dosées en vue de soutenir l’argumentation des deux protagonistes, mis en scène par Antoine Defoort et Clément Thirion), à faire passer des analyses très sérieuses (Duru-Bellat, Dubet et d’autres sociologues, belges et français, ont été consultés). Une réussite que cette mise en théâtre des notions de base de la sociologie de la reproduction scolaire !

Kevin est cet ado fictif, idéal-type de l’élève dont le prof ne comprend pas qu’il ne comprenne pas, orienté par l’échec vers une voie professionnelle. Tout le propos, moyennes statistiques à l’appui, montre comment le système éducatif remplit une fonction quasi exclusive de tri social via une alchimie jouant des rapports entre curriculum prescrit, réel, implicite et invisible, en naturalisant scolairement les inégalités générées par les appartenances sociales originaires des élèves et leurs dispositions à s’adapter ou non aux exigences de la forme scolaire. Parmi les multiples démonstrations (encore une fois nullement pesantes!), menées tambour battant, celle qui sert de socle à l’ensemble procède d’une recherche sur la corrélation entre prénoms et réussite au bac : du côté des Joséphine, Apolline et autres Baptiste, le plus grand pourcentage de mentions TB, du côté des Kevin, Jordan, Mohamed le pourcentage le plus infime (le tout redoublé par des clivages de genre, comme on l’aperçoit).

Le spectacle a l’intelligence de ne pas se fermer sur le seul pessimisme induit par les études sociologiques, montrant des voies de réussite remarquables possibles hors des sentiers scolaires (par exemple en la personne du créateur vidéo, Kevin Matagne) mais il a valeur de lancement d’alerte pour le public qu’on doit lui souhaiter le plus large, au nom de tous les autres Kevin maltraités par le système éducatif. A inviter aussi dans toutes les formations d’enseignants, pour chercher des manières de faire autrement.

https://www.theatreonline.com/Spectacle/Kevin/81156

Sur l’aide d’un papillon, d’Emmanuel Meirieu. Vu à l’espace Kerverh à Landévant (56), le 14 avril 2024. Durée : 1 h. En tournée dans le Morbihan, à ne pas manquer (Plouay, Quimperlé, Berné, Locmalo, Josselin).

Associé au théâtre de Lorient avec sa compagnie « Bloc opératoire », Emmanuel Meirieu renoue avec l’itinérance des pionniers de la décentralisation en parcourant les routes du Morbihan. Il le fait avec le degré d’exigence et d’universalité propre au vrai théâtre populaire, en nous livrant un magnifique poème théâtral, écrit par lui à partir d’une histoire réelle, à la langue simple et en prise sur des problèmes de notre temps, ceux – d’ailleurs étroitement liés – de l’écologie et de la migration obligée de populations. Dans un décor saisissant qu’il a cosigné avec Emily Barbelin et Seymour Laval (ce dernier également aux lumières), Meirieu nous met d’abord en présence d’un comédien parapentiste, Julien Chavrial, qui – tout en démêlant les fils et dépliant son parachute aux couleurs orange et noir, telles les ailes d’un papillon monarque – nous raconte la fabuleuse histoire de cet insecte souverain capable de franchir en nuées les 5000 km séparant le Canada du Mexique. L’émotion affleure à chaque mot du récit murmuré en hommage à un frère mort accidenté en tentant de refaire en parapente le parcours des papillons, par respect et admiration – à travers eux – de l’inventivité de la nature, pourtant partout mise en péril, et par culte pour eux, semblable à celui que leur rendent les habitants des forêts du Michoacan (après avoir pondu leurs œufs les monarques y meurent, leurs descendants reprenant la migration en sens inverse). L’émotion n’est pas moindre à l’écoute du récit parallèle que, juché sur le toit d’un train chaotique, un jeune clandestin africain fait de son odyssée pour rallier l’espéré eldorado états-unien, au péril de mutilations ou de la vie même. Nicolas Moumbounou, au superbe chant, incarne le jeune homme, dont le compagnon, ayant trouvé la mort au cours du voyage, finit par s’envoler imaginairement, tel le merveilleux papillon monarque. C’est très beau. Tous les autres protagonistes de ce spectacle sont à citer (Félix Mulhenbach au son, Raphaël Chambouvet à la musique, Moïra Douguet aux costumes).

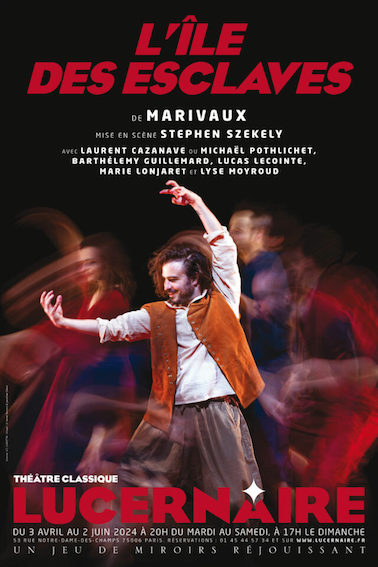

L’île des esclaves, de Marivaux, vu au Lucernaire le 9 avril 2024. Durée : 1h10. Du 3 avril au 2 juin, du mardi au samedi à 20h, dimanche à 17 h.

L’argument possiblement prérévolutionnaire de la pièce en un acte (1725), une des préférées de Marivaux lui-même, vaut à lui seul le déplacement. Deux aristocrates (Euphrosine et Iphicrate) accompagnés de leurs valets (Cléanthis et Arlequin) échouent, après une tempête, sur une île gouvernée par Trivelin, l’île des esclaves où les rôles sociaux sont inversés. Cela conduit à des scènes fortes de démasquage des habitus de classe par lesquels les maîtres s’autorisent, sous l’Ancien régime, toutes les vilenies à l’égard de leurs serviteurs. Marivaux lance ceux-ci dans une tentative de liaison amoureuse interclassiste (Cléanthis avec Iphicrate, Arlequin avec Euphrosine) avant de se raviser et de ramener tous les personnages à l’ordre social habituel, avec juste un peu de repentir dans la conscience des dominants. « La différence des conditions n’est qu’une épreuve que les dieux font sur nous ».